Часть 1.

Нижний Новгород – один из городов, сыгравших важную роль в истории нашей страны. Он прошел путь от небольшого пограничного города до важного экономического, промышленного, научно-образовательного и культурного центра Российской Федерации, расположенного в глубине страны. Его развитию и процветанию способствовало выгодное географическое положение, а также люди, принимавшие участие не только в судьбе города, но и в судьбе всего государства.

В данной статье представлены материалы историко-культурных исследований затрагивающие первые этапы формирования центральной части города Нижний Новгород.

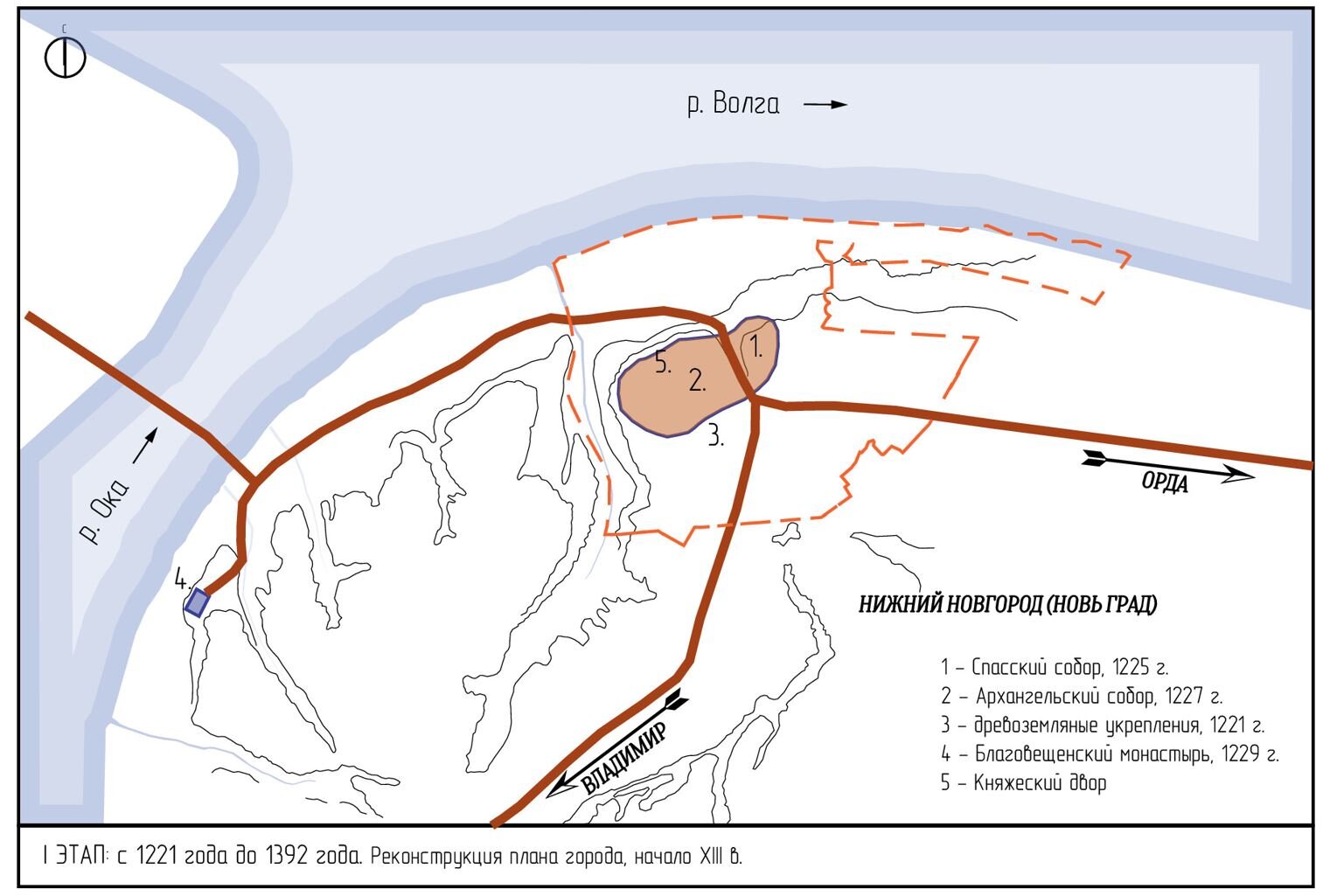

I этап. История города с момента основания до присоединения его к Москве (с 1221 года до 1392 года).

Информацию о дате основания города мы встречаем в Лаврентьевской летописи. Согласно ей в 6729 году (1221 году от рождества Христова) «великый князь Гюрги, сынъ Всеволожь, заложи град на усть Окы и нарече имя ему Новъград». Другими словами, в обозначенном году в устье реки Оки великим князем Юрием (Гюргием, Георгием) Всеволодовичем был заложен город, названный Новъградом. Прилагательное «Нижний» в названии появится позднее, в летописях с XV в.. По одной из версий, приставка «Нижний» появилась потому, что город располагался в «низовской земле» в самом устье Оки и на нижней границе русской Волги, а по другой – потому, что город был основан ниже по течению от более древнего Городца.

Основание нового города произошло после одного из удачных походов князей под предводительством Юрия Всеволодовича на волжских булгар, ранее подчинивших себе народы Поволжья и захвативших устье реки Оки. Заключение мира с Волжской Булгарией стало одним из шагов в борьбе за Волгу – важную транспортную артерию, через которую осуществлялись экономические и культурные связи Руси, а также шло утверждение русской государственности. Закреплением достигнутого успеха и стало основание Новгорода. Замысел князя состоял в том, чтобы создать господствующий над окружающей приволжской равниной город‑крепость и тем самым получить защищенный выход на Волгу.

Не трудно догадаться, что город, расположенный на восточных рубежах Владимиро‑Суздальской земли, имел военно‑стратегическое значение, играл важную экономическую и политическую роль благодаря своему расположению на перекрестке Волжского и Окского торговых путей. Вопреки распространенному мнению до образования города князем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги укрепленного поселения не существовало.

Первым укреплением Новгорода был «детинец» — деревянная крепость, окруженная земляным валом и рвом. Она имела форму овала. Укрепления проходили с севера вдоль правого берега Волги, а с запада ограничивались Почаинским оврагом. В укреплении были двое проездных ворот: верхние и нижние. От последних выходила дорога, шедшая вдоль берега Оки к Благовещенскому монастырю и окской переправе и далее на Балахну. От верхних ворот шло две дороги: одна во Владимир через окские переправы, а вторая – в Золотую Орду. Территория внутри укреплений разделялась на две части крутым спуском, по которому проходила главная дорога, которая связывала нагорную часть с береговой зоной. Город имел, примерно, 520 м. в длину, и около 260 м. – в ширину и по величине был сопоставим с Дмитровом, Юрьевом‑Польским и Галичем. Почти одновременно с постройкой крепости внутри нее было возведено два белокаменных храма: Спасский и Михайло‑Архангельский (в 1225 и в 1227 гг. соответственно), которые создали основной силуэт города. По археологическим данным можно говорить о том, что эти два храма входили в число превосходных образцов белокаменной архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Близ Архангельского собора был построен деревянный княжеский двор. Торгово-ремесленное население расположилось, в основном, на волжских слонах под городом.

I этап. История города с момента основания до присоединения его к Москве (с 1221 года до 1392 года).

Информацию о дате основания города мы встречаем в Лаврентьевской летописи. Согласно ей в 6729 году (1221 году от рождества Христова) «великый князь Гюрги, сынъ Всеволожь, заложи град на усть Окы и нарече имя ему Новъград». Другими словами, в обозначенном году в устье реки Оки великим князем Юрием (Гюргием, Георгием) Всеволодовичем был заложен город, названный Новъградом. Прилагательное «Нижний» в названии появится позднее, в летописях с XV в.. По одной из версий, приставка «Нижний» появилась потому, что город располагался в «низовской земле» в самом устье Оки и на нижней границе русской Волги, а по другой – потому, что город был основан ниже по течению от более древнего Городца.

Основание нового города произошло после одного из удачных походов князей под предводительством Юрия Всеволодовича на волжских булгар, ранее подчинивших себе народы Поволжья и захвативших устье реки Оки. Заключение мира с Волжской Булгарией стало одним из шагов в борьбе за Волгу – важную транспортную артерию, через которую осуществлялись экономические и культурные связи Руси, а также шло утверждение русской государственности. Закреплением достигнутого успеха и стало основание Новгорода. Замысел князя состоял в том, чтобы создать господствующий над окружающей приволжской равниной город‑крепость и тем самым получить защищенный выход на Волгу.

Не трудно догадаться, что город, расположенный на восточных рубежах Владимиро‑Суздальской земли, имел военно‑стратегическое значение, играл важную экономическую и политическую роль благодаря своему расположению на перекрестке Волжского и Окского торговых путей. Вопреки распространенному мнению до образования города князем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги укрепленного поселения не существовало.

Первым укреплением Новгорода был «детинец» — деревянная крепость, окруженная земляным валом и рвом. Она имела форму овала. Укрепления проходили с севера вдоль правого берега Волги, а с запада ограничивались Почаинским оврагом. В укреплении были двое проездных ворот: верхние и нижние. От последних выходила дорога, шедшая вдоль берега Оки к Благовещенскому монастырю и окской переправе и далее на Балахну. От верхних ворот шло две дороги: одна во Владимир через окские переправы, а вторая – в Золотую Орду. Территория внутри укреплений разделялась на две части крутым спуском, по которому проходила главная дорога, которая связывала нагорную часть с береговой зоной. Город имел, примерно, 520 м. в длину, и около 260 м. – в ширину и по величине был сопоставим с Дмитровом, Юрьевом‑Польским и Галичем. Почти одновременно с постройкой крепости внутри нее было возведено два белокаменных храма: Спасский и Михайло‑Архангельский (в 1225 и в 1227 гг. соответственно), которые создали основной силуэт города. По археологическим данным можно говорить о том, что эти два храма входили в число превосходных образцов белокаменной архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Близ Архангельского собора был построен деревянный княжеский двор. Торгово-ремесленное население расположилось, в основном, на волжских слонах под городом.

Почти сразу после основания Нижнего Новгорода на Русь обрушились татаро‑монголы, завоевавшие государство волжских булгар. В 1238 году штурмом был взят Волжский Городец. В этом же году в битве на реке Сити героически погиб великий князь Юрий Всеволодович. Годом позже были завоеваны мордовские земли, а также Новъград. Однако последний даже в условиях татаро-монгольского ига постепенно оправляется от разрушений и начинает крепнуть. К концу XIII в. город является третьим по значимости в Северо-Восточной Руси после Владимира и Суздаля.

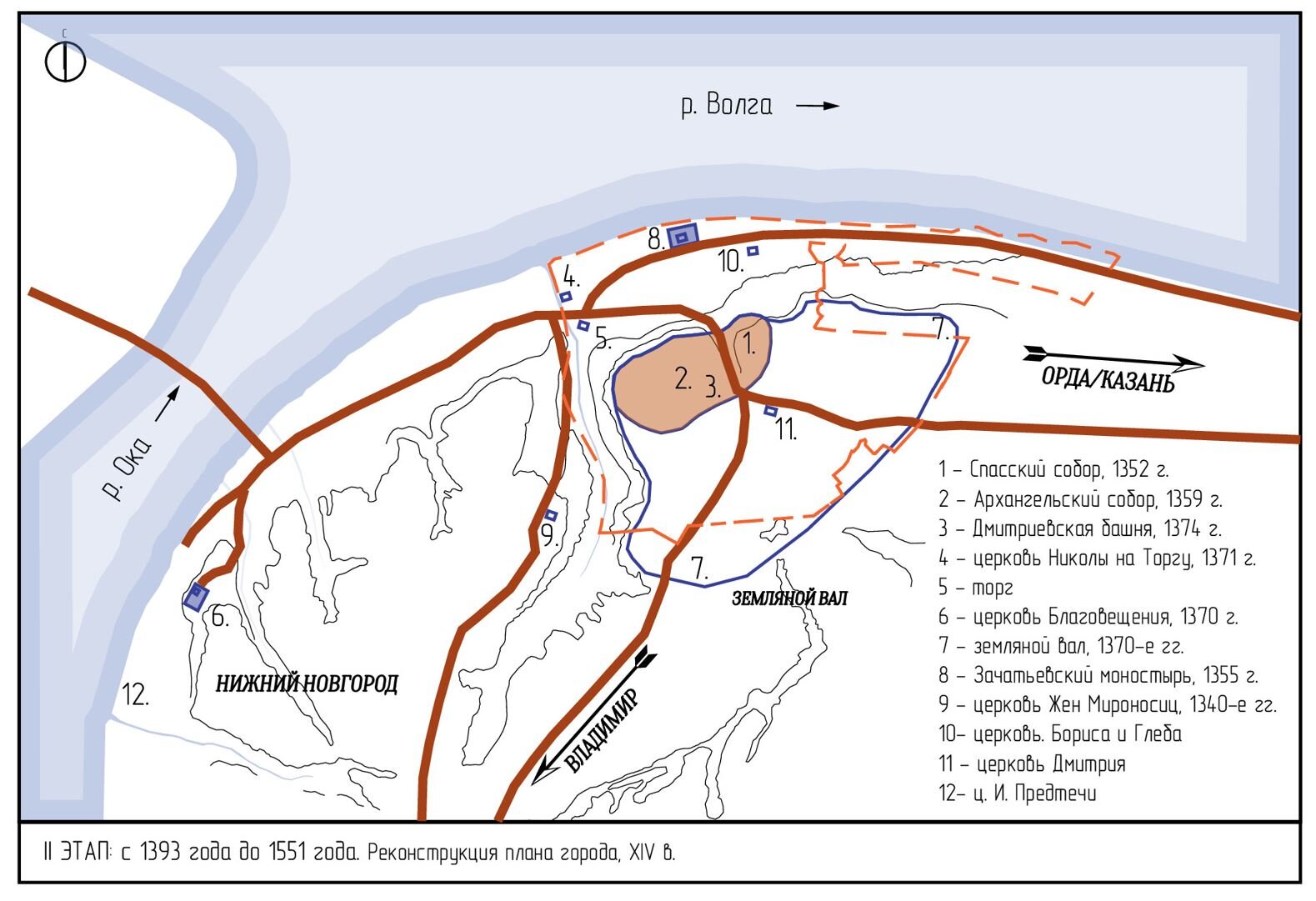

Некоторое время, в начале XIV в. Нижний Новгород находился в составе великого княжества Владимирского. Затем из состава последнего в 1341 году Нижний Новгород, а также Городец были выделены и переданы суздальскому князю Константину Васильевичу, в результате чего образовалось самостоятельное Суздальско-Нижегородское княжество (1341-1392 гг.), столицей которого с 1350 года стал Нижний Новгород. Во многом этому событию способствовало возросшее значение города на фоне повышения значения Волжского пути.

Нижний Новгород в этот период являлся крупным международным центром торговли. В районе устья реки Почайны (правый приток Волги, убрана в коллектор в XIX в.), с правой ее стороны начал формироваться торговый посад, с левой стороны возникла Пушкарская слобода с деревянной Мироносецкой церковью. Начали возникать пригородные монастыри с торгово‑промышленными слободами. Археологические и документальные данные позволяют говорить о том, что застройка города в период существования Суздальско-Нижегородского княжества была вытянута длинной полосой вдоль рек Оки и Волги от Благовещенского монастыря и практически до Печерского монастыря.

Нижний Новгород помимо торгового являлся также и одним из культурных и духовных центров Руси. В 1352 году на территории кремля перестраивается главная святыня края – Спасский собор, в который из Суздаля переносится образ Спаса, вывезенный в XI в. из Византии и являвшийся оберегом Суздальской земли. Спасский собор, по всей видимости, имел богатое убранство, его украшали золоченые двери и пол из позолоченных медных плит. Росписи на стенах были выполнены, вероятно, знаменитым художником-иконописцем Феофаном Греком. В 1359 году перестраивается Архангельский собор, расположенный при княжеском дворе. Позже вне стен крепости в 1370 году будет возведена Благовещенская каменная церковь в Благовещенском монастыре, а в 1371 году – церковь Николы на Торгу. Также на территории посадов появятся деревянные церкви.

Новый статус Нижнего Новгорода обязывал более пристально обратить внимание на защищенность города. К 1365 году относится строительство князем Борисом Константиновичем внешней цепи укреплений города, которая проходила длинной дугой по линии современной улицы Пискунова. По данным книги Кирьянова И.А. «Нижегородский Кремль» помимо строительства второй цепи укреплений в XIV – XV вв. происходят изменения в устройстве детинца – увеличивается число проезжих башен в напольной части крепости (ровный участок берегового плато). Автор исследования в определении месторасположения этих башен опирается на план Нижнего Новгорода 1769‑1770 гг. На нем «старинные улицы города в районе кремля проектируются своими продолжениями не на существующие каменные проезжие башни, а на точки, расположенные позади них – на линии древнего вала». Автор полагает, что это и есть места бывших проезжих башен кремля XIV – XV вв.

Еще одним мероприятием по повышению обороноспособности города стала попытка в 1372 году строительства князем Дмитрием Константиновичем каменных стен в кремле. «Того же лета князь Дмитрий Константинович Суздальский и Новгорода Нижнего заложи Новгород Нижний камен» – сообщает Никоновская летопись. По утверждению известного архитектора‑реставратора и историка архитектуры С.Л. Агафонова, реальные остатки этих укреплений до сих пор найдены не были, но было установлено, что они не были включены в кладку нижних частей кремлевских стен, возведенных позднее, уже в XVI в. По мнению исследователя, великокняжеский кремль повторял или был близок контуру укреплений XIII в.

Некоторое время, в начале XIV в. Нижний Новгород находился в составе великого княжества Владимирского. Затем из состава последнего в 1341 году Нижний Новгород, а также Городец были выделены и переданы суздальскому князю Константину Васильевичу, в результате чего образовалось самостоятельное Суздальско-Нижегородское княжество (1341-1392 гг.), столицей которого с 1350 года стал Нижний Новгород. Во многом этому событию способствовало возросшее значение города на фоне повышения значения Волжского пути.

Нижний Новгород в этот период являлся крупным международным центром торговли. В районе устья реки Почайны (правый приток Волги, убрана в коллектор в XIX в.), с правой ее стороны начал формироваться торговый посад, с левой стороны возникла Пушкарская слобода с деревянной Мироносецкой церковью. Начали возникать пригородные монастыри с торгово‑промышленными слободами. Археологические и документальные данные позволяют говорить о том, что застройка города в период существования Суздальско-Нижегородского княжества была вытянута длинной полосой вдоль рек Оки и Волги от Благовещенского монастыря и практически до Печерского монастыря.

Нижний Новгород помимо торгового являлся также и одним из культурных и духовных центров Руси. В 1352 году на территории кремля перестраивается главная святыня края – Спасский собор, в который из Суздаля переносится образ Спаса, вывезенный в XI в. из Византии и являвшийся оберегом Суздальской земли. Спасский собор, по всей видимости, имел богатое убранство, его украшали золоченые двери и пол из позолоченных медных плит. Росписи на стенах были выполнены, вероятно, знаменитым художником-иконописцем Феофаном Греком. В 1359 году перестраивается Архангельский собор, расположенный при княжеском дворе. Позже вне стен крепости в 1370 году будет возведена Благовещенская каменная церковь в Благовещенском монастыре, а в 1371 году – церковь Николы на Торгу. Также на территории посадов появятся деревянные церкви.

Новый статус Нижнего Новгорода обязывал более пристально обратить внимание на защищенность города. К 1365 году относится строительство князем Борисом Константиновичем внешней цепи укреплений города, которая проходила длинной дугой по линии современной улицы Пискунова. По данным книги Кирьянова И.А. «Нижегородский Кремль» помимо строительства второй цепи укреплений в XIV – XV вв. происходят изменения в устройстве детинца – увеличивается число проезжих башен в напольной части крепости (ровный участок берегового плато). Автор исследования в определении месторасположения этих башен опирается на план Нижнего Новгорода 1769‑1770 гг. На нем «старинные улицы города в районе кремля проектируются своими продолжениями не на существующие каменные проезжие башни, а на точки, расположенные позади них – на линии древнего вала». Автор полагает, что это и есть места бывших проезжих башен кремля XIV – XV вв.

Еще одним мероприятием по повышению обороноспособности города стала попытка в 1372 году строительства князем Дмитрием Константиновичем каменных стен в кремле. «Того же лета князь Дмитрий Константинович Суздальский и Новгорода Нижнего заложи Новгород Нижний камен» – сообщает Никоновская летопись. По утверждению известного архитектора‑реставратора и историка архитектуры С.Л. Агафонова, реальные остатки этих укреплений до сих пор найдены не были, но было установлено, что они не были включены в кладку нижних частей кремлевских стен, возведенных позднее, уже в XVI в. По мнению исследователя, великокняжеский кремль повторял или был близок контуру укреплений XIII в.

Строительство новых и модернизация старых укреплений в столице княжества была вызвана не только возросшим значением Нижнего Новгорода – центра международной торговли. После непродолжительного соперничества с Москвой за великокняжеский Владимирский стол наступил период союзничества против татаро-монгольского ига, подкрепленного браком московского князя Дмитрия Ивановича Донского с дочерью суздальско‑нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича Евдокией.

Суздальско-Нижегородское княжество вместе с Московским в 1360‑1370-е гг. выступало против татар. В 1374 году нижегородцы разгромили крупный татарский отряд и взяли в плен ханского посла Сарайку. В ответ на это в 1377 году войска Арапши (или татары из Мамаевой Орды) разгромили русских воинов в битве на реке Пьяне, а затем разграбили Суздальско‑Нижегородское княжество вместе с его столицей – Нижним Новгородом, взяли Рязань. В дальнейшем Нижний Новгород не раз еще будет подвергаться набегам татаро-монгол. Следующий очередной удар по городу будет нанесен в 1378 году. В результате разорения в числе прочего будут уничтожены фрески Спасского собора, выполненные, предположительно, Феофаном Греком.

Помимо набегов татаро-монгол Нижний Новгород, как и само княжество ослабила междоусобная борьба между братом Дмитрия Константиновича – Борисом и сыновьями Дмитрия Константиновича – Семеном и Василием Кирдяпой. В 1392 году с согласия золотоордынского хана Нижний Новгород был взят великим князем Московским Василием I Дмитриевичем и присоединен к Москве. Суздальско-Нижегородское княжество стало первым крупным русским политическим образованием, включенным в состав великого княжества Московского, а Нижний Новгород стал сторожевой крепостью Москвы на Волге.

На данном историческом этапе начинает формироваться «Культурный слой города», который впоследствии будет объявлен объектом археологического наследия.

II этап. История города от присоединения его к Москве до взятия Казани Иоанном IV Васильевичем (с 1393 года до 1551 года).

После присоединения Нижнего Новгорода к Москве предпринимались неоднократные попытки восстановить Нижегородское княжество. Особенно активно борьба за возвращение Нижнего Новгорода проходила в период феодальной войны на Руси (20 – 50-е гг. XV в.). В 1440-е гг. состоялось последнее восстановление нижегородской самостоятельности потомками великого князя Дмитрия Константиновича – князьями Василием и Федором Юрьевичами, родоначальниками боярских ветвей Шуйских.

Помимо внутренних распрей Нижний Новгород по-прежнему страдал от набегов соседей. В 1408 году город был разорен ханом Едигеем, а в 1445 году Нижний Новгород захватывает хан Улу-Мухаммед, однако в его руках остается только внешняя цепь укреплений. В «меньшом городе» около шести месяцев оборонялся нижегородский гарнизон во главе с воеводами Юшкой Драницей, Иваном Лихорем и Федором Долголдовым. Только после того, как у оборонявшихся закончилось продовольствие они покинули укрепление. С.Л. Агафонов полагает, что «меньшой город» – это остатки недостроенного каменного кремля XIV в. или его часть, выгороженная из общей территории.

Упомянутый выше хан Улу-Мухаммед являлся основателем Казанского ханства, которое вместе с остальными осколками Золотой Орды в течение долгого периода продолжало набеги на русские земли.

Однако, несмотря на постоянную угрозу и набеги извне, город продолжал расти за счет возведения деревянных строений. Продолжался рост посадов, наиболее активно развивался получивший в XV в. ярко выраженный силуэт Нижний посад. Его границы фиксировались новыми возведенными приходскими церквями – Петропавловской (восточная граница) и Рождественской (западная граница). В конце XV в. между торгом и Рождественской церковью была построена церковь Козьмы и Демьяна. В этот же период над ней была возведена церковь Рождества Христова. К XV в. относится также строительство Успенского монастыря на Успенской горе и Симеоновского монастыря (1440 год) на нижней террасе.

В ходе войны Русского государства с Казанским ханством Нижний Новгород являлся ведущим центром оборонительных и наступательных операций, базой для продвижения вниз по Волге и неоднократно осаждался войсками противника. К тому же город разрастался. В этой связи возникла острая необходимость в перестройке старых укреплений города и сооружении новых. Работы по возведению крепостей также велись и в других городах с целью организации защиты русского государства от нападения извне. Строительство крепостей проходило в период важных изменений в фортификационном искусстве, вызванных распространением артиллерии, как основного средства осады и обороны.

Суздальско-Нижегородское княжество вместе с Московским в 1360‑1370-е гг. выступало против татар. В 1374 году нижегородцы разгромили крупный татарский отряд и взяли в плен ханского посла Сарайку. В ответ на это в 1377 году войска Арапши (или татары из Мамаевой Орды) разгромили русских воинов в битве на реке Пьяне, а затем разграбили Суздальско‑Нижегородское княжество вместе с его столицей – Нижним Новгородом, взяли Рязань. В дальнейшем Нижний Новгород не раз еще будет подвергаться набегам татаро-монгол. Следующий очередной удар по городу будет нанесен в 1378 году. В результате разорения в числе прочего будут уничтожены фрески Спасского собора, выполненные, предположительно, Феофаном Греком.

Помимо набегов татаро-монгол Нижний Новгород, как и само княжество ослабила междоусобная борьба между братом Дмитрия Константиновича – Борисом и сыновьями Дмитрия Константиновича – Семеном и Василием Кирдяпой. В 1392 году с согласия золотоордынского хана Нижний Новгород был взят великим князем Московским Василием I Дмитриевичем и присоединен к Москве. Суздальско-Нижегородское княжество стало первым крупным русским политическим образованием, включенным в состав великого княжества Московского, а Нижний Новгород стал сторожевой крепостью Москвы на Волге.

На данном историческом этапе начинает формироваться «Культурный слой города», который впоследствии будет объявлен объектом археологического наследия.

II этап. История города от присоединения его к Москве до взятия Казани Иоанном IV Васильевичем (с 1393 года до 1551 года).

После присоединения Нижнего Новгорода к Москве предпринимались неоднократные попытки восстановить Нижегородское княжество. Особенно активно борьба за возвращение Нижнего Новгорода проходила в период феодальной войны на Руси (20 – 50-е гг. XV в.). В 1440-е гг. состоялось последнее восстановление нижегородской самостоятельности потомками великого князя Дмитрия Константиновича – князьями Василием и Федором Юрьевичами, родоначальниками боярских ветвей Шуйских.

Помимо внутренних распрей Нижний Новгород по-прежнему страдал от набегов соседей. В 1408 году город был разорен ханом Едигеем, а в 1445 году Нижний Новгород захватывает хан Улу-Мухаммед, однако в его руках остается только внешняя цепь укреплений. В «меньшом городе» около шести месяцев оборонялся нижегородский гарнизон во главе с воеводами Юшкой Драницей, Иваном Лихорем и Федором Долголдовым. Только после того, как у оборонявшихся закончилось продовольствие они покинули укрепление. С.Л. Агафонов полагает, что «меньшой город» – это остатки недостроенного каменного кремля XIV в. или его часть, выгороженная из общей территории.

Упомянутый выше хан Улу-Мухаммед являлся основателем Казанского ханства, которое вместе с остальными осколками Золотой Орды в течение долгого периода продолжало набеги на русские земли.

Однако, несмотря на постоянную угрозу и набеги извне, город продолжал расти за счет возведения деревянных строений. Продолжался рост посадов, наиболее активно развивался получивший в XV в. ярко выраженный силуэт Нижний посад. Его границы фиксировались новыми возведенными приходскими церквями – Петропавловской (восточная граница) и Рождественской (западная граница). В конце XV в. между торгом и Рождественской церковью была построена церковь Козьмы и Демьяна. В этот же период над ней была возведена церковь Рождества Христова. К XV в. относится также строительство Успенского монастыря на Успенской горе и Симеоновского монастыря (1440 год) на нижней террасе.

В ходе войны Русского государства с Казанским ханством Нижний Новгород являлся ведущим центром оборонительных и наступательных операций, базой для продвижения вниз по Волге и неоднократно осаждался войсками противника. К тому же город разрастался. В этой связи возникла острая необходимость в перестройке старых укреплений города и сооружении новых. Работы по возведению крепостей также велись и в других городах с целью организации защиты русского государства от нападения извне. Строительство крепостей проходило в период важных изменений в фортификационном искусстве, вызванных распространением артиллерии, как основного средства осады и обороны.

Нижегородский кремль, являющийся передовым по тем временам военно‑оборонительным сооружением, по некоторым сведениям, был заложен в 1500 году. С.Л. Агафонов считает, что строительство крепости проводилось по заранее подготовленному плану, составленному неизвестным зодчим, и объясняет дату закладки данными из Соликамского летописца: «Заложили сентября 1 дня [1500 года] в Нижнем Новгороде Тверскую башню». По утверждению С.Л. Агафонова, Тверской раньше скорее всего называлась Ивановская башня, расположенная в наиболее ответственном месте обороны и защищающая торговый посад с пристанями. По всей видимости, эта башня, по предположению С.Л. Агафонова, принимала участие в отражении атаки войск казанского хана Мухаммед-Эмина в 1505 году. По другой версии, Тверской раньше называлась Кладовая башня. Некоторые исследователи полагают, что датой закладки кремля следует считать 1509 гг. Эти выводы основываются на сравнениях и критической оценке летописных свидетельств, среди которых, например, Никоновская летопись (Тоя же весны [в лето 1716] велелъ князь великий заложити градъ каменъ Новъгородъ Нижней, а мастер Петръ Фрянчюшко Фрязинъ), а также Нижегородский летописец (Лета 7017 году: Царь Государь и великий князь василий Иоанновичъ, прислалъ Петра Фрязина внижний новъ градъ, и велелъ ровъ копать где быть городовой стене каменной въ прибавку дмитриевской башне). При проведении реставрационных работ на территории крепости было установлено, что стены ее возводились одновременно по всему периметру, а башни имели единообразную планировку и внутреннее устройство. Строительство кремля, в котором принимали участие псковские и итальянские мастера, в том числе известный итальянский архитектор Петр Фрязин (Пьетро Франческо), были закончены, вероятно, в 1515 году. Однако дата окончания строительных работ также является предметом дискуссий.

Нижегородский кремль имел форму замкнутого многоугольника с 13 башнями, в плане делившимися на два типа: крупные квадратные, имевшие ворота и занимавшие наиболее ответственные участки обороны, и круглые башни. Стены и башни были сложены из красного кирпича большого размера, а также белого камня – известкового туфа. Для прочности кладки строители использовали густой известковый раствор. Верхняя часть кремлевской стены представляла собой крытую деревянной кровлей галерею, поддерживаемую по внутреннему парапету столбами. По наружному парапету располагались зубцы. В таком устройстве верхней части стены прослеживается опыт отечественного крепостного строительства на Северо‑Западе Руси, что подтверждает мысль о том, что над возведением крепости трудились мастера из Пскова. Высота стен с зубцами составляла, примерно, 12‑15 метров, по другим данным от 15 до 18 метров, а высота башен – свыше 30 метров. Последние были значительно выдвинуты из стен, что позволяло защитникам кремля перекрестным огнем контролировать все подступы к стенам. С напольной стороны крепость была окружена рвом, имевшим глубину около 4,5 – 5 метров и имела три прямых участка стены, расположенных под углом друг к другу. Рвы имелись и на других опасных, уязвимых участках обороны. Со стороны речки Почайны кремлевская стена была проведена прямо по скату, что давало защитникам крепости дополнительные преимущества. Со стороны Волги строители опустили линию стен и башен к подножию холма, что требовало большого мастерства. Большое влияние здесь имело архитектурно‑планировочное решение Московского Кремля. Такое расположение Нижегородской крепости позволило не только грамотно организовать ее оборону, но и органично вписаться в облик города. Общая протяженность кремлевских стен, построенных в начале XVI века, составила 2113 метров, а площадь – 22,7 гектаров. Нельзя не согласиться с тем, что построенная крепость являлась грандиозным, мощным и сложным со всем точек зрения сооружением.

Преображалась территория вокруг крепости. От Дмитриевской башни кремля веером расходились три улицы, выходившие на дорогу, проходившую вдоль Волжского откоса и старые дороги, ведшие в Москву и Казань. Большое значение приобретает Ильинская улица, которая обеспечивала связь Московской дороги с торгом в обход кремля.

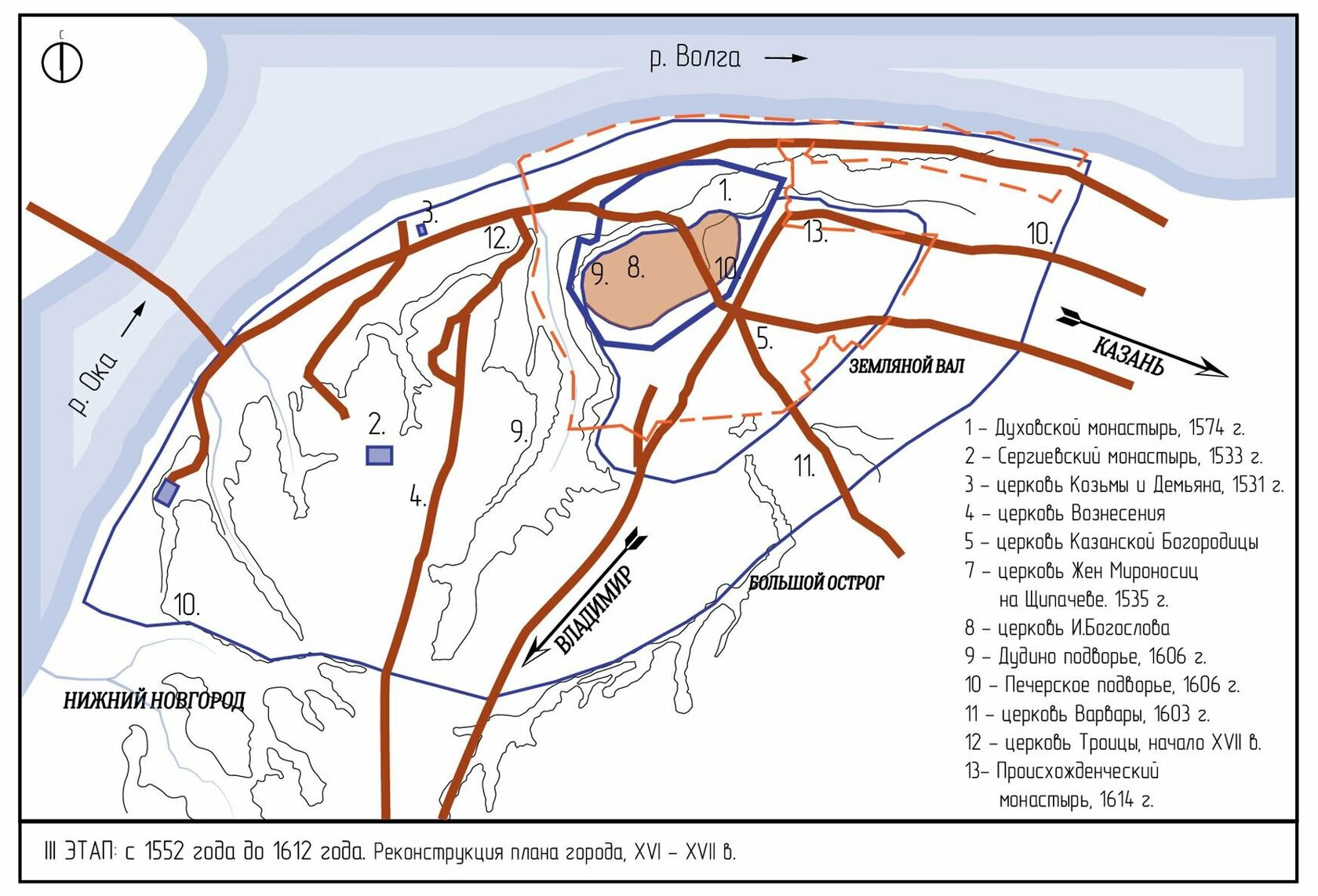

Почти одновременно с кремлем возводились новые деревоземляные укрепления «Большого острога». Новое строительство было вызвано необходимостью заменить старое укрепление, возведенное в XIV в., вероятно, уже заброшенное и потерявшее свою оборонительную функцию ввиду значительно разросшегося посада. Острог представлял собой замкнутую цепь укреплений протяженностью около семи километров. Новые укрепления расположились на обширных территориях: в нагорной части в районе современных улиц Малой Покровской, Максима Горького и Семашко, и вдоль береговой линии от Благовещенской слободы до Петропавловской церкви.

Прочность созданной системы укрепления не раз подтверждалась при осадах города казанскими татарами. Например, в 1521 году при походе на Русь хана Сахиб‑Гирея в составе объединенного войска была прорвана только внешняя цепь укреплений Нижнего Новгорода, но в кремль врагам пробиться не удалось. Такая же неудачная попытка захватить кремль была предпринята и в 1536 году. Часто, не решаясь на штурм мощной крепости Нижнего Новгорода, вражеские отряды опустошали его окрестности. Так было, например, в 1540 и 1545 гг. Помимо мощного фортификационного сооружения Нижегородская крепость являлась еще и местом сбора для русских войск для походов на Казань и в Поволжье в 1523, 1524, 1532, 1545, 1548, 1551, 1552 и последующих годах. Здесь стоит сказать, что в период активной борьбы с Казанским ханством Русское государство планомерно расширяло свои позиции на Волге, путем строительства новых крепостей. В 1523 году закладывается крепость Васильсурск в устье Суры, а в 1550 году – Свияжск.

В Нижнем Новгороде помимо строительства укреплений возводились в том числе культовые сооружения. Так на территории кремля был построен Воскресенский монастырь. Недалеко от кремля в первой половине XVI в. возникли также церкви Ильи Пророка, Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи. Начали формироваться новые слободы вдоль речки Почайны, на Ильинской улице, на всем протяжении Нижнего посада: Панская, Стрелецкая, Немецкая. Развивается започаинская территория. Там, в верхней части Ильинской улицы строится Вознесенская церковь, в 1535 году перестраивается старая церковь Жен Мироносиц. На Нижнем посаде деревянная церковь Козьмы и Демьяна заменяется на каменную. А вот в нагорной части у Дмитриевских ворот намечается Верхнепосадская торговая площадь (ныне площадь Минина и Пожарского), на которой к середине XVI в. строится Казанская церковь. В этот период усложняется сеть улиц, которая способна обеспечить удобную связь изрезанной оврагами нагорной части с Нижним посадом. Благодаря разветвленной сети улиц намечается функциональное объединение самостоятельных слобод в единое градостроительное образование.

Одним из ключевых событий в истории нашей страны и Нижнего Новгорода, в частности, стало взятие русскими войсками Казани в 1552 году (окончательно территория бывшего Казанского ханства войдет в состав России после ожесточенной борьбы 1552-1557 гг.). В 1556 году к России окончательно было присоединено Астраханское ханство. В результате побед русского народа Волжский путь стал свободным на всем его протяжении.

На данном историческом этапе возникли «Стены и башни» Нижегородского кремля, которые впоследствии получат статус объекта культурного наследия федерального значения.

III этап. История города с момента взятия Казани Иоанном IV Васильевичем до освобождения Москвы от поляков силами второго народного ополчения, сформированного в Нижнем Новгороде (с 1552 года до 1612 года).

После завоевания Казани в 1552 году служилое дворянство постепенно покидает город и перемещается в «понизовые» города: Казань, Свияжск и другие. Нижегородский кремль начинает понемногу утрачивать военное значение, а сам город теряет роль пограничной крепости. Однако, это не приводит к упадку Нижнего Новгорода, наоборот происходит его постепенное превращение в один из крупных экономических центров Российского государства. Здесь ведется большая перевалочная торговля, торгует и сам город. В нем появляется большое количество лавок, амбаров и складских помещений.

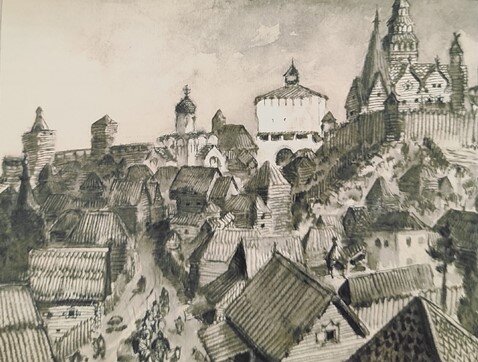

После исчезновения реальной военной угрозы начинается постепенный отток жителей с территории крепости в посады. Во второй половине XVI – начале XVII вв. население начинает обживать территорию, включенную в «Большой острог». Здесь застройка сосредотачивается в основном вдоль Нижнего посада, вдоль Казанской дороги, а также в районе Ильинской и Почаинской улиц. Формируется планировочная структура нагорной и береговой частей города. Жилые здания, как правило, были одноэтажными и деревянными. На их фоне высотные объемы церквей и величественный кремль особенно выделялись, что делало панораму города невероятно живописной.

Помимо развития территории вокруг кремля происходит уплотнение застройки внутри него. В 1574 году строится Духовский монастырь. В начале XVII в. возникает подворье Дудина монастыря, рядом с Дмитриевской башней – Печерское подворье. Строится церковь Иоанна Богослова.

Нижегородский кремль имел форму замкнутого многоугольника с 13 башнями, в плане делившимися на два типа: крупные квадратные, имевшие ворота и занимавшие наиболее ответственные участки обороны, и круглые башни. Стены и башни были сложены из красного кирпича большого размера, а также белого камня – известкового туфа. Для прочности кладки строители использовали густой известковый раствор. Верхняя часть кремлевской стены представляла собой крытую деревянной кровлей галерею, поддерживаемую по внутреннему парапету столбами. По наружному парапету располагались зубцы. В таком устройстве верхней части стены прослеживается опыт отечественного крепостного строительства на Северо‑Западе Руси, что подтверждает мысль о том, что над возведением крепости трудились мастера из Пскова. Высота стен с зубцами составляла, примерно, 12‑15 метров, по другим данным от 15 до 18 метров, а высота башен – свыше 30 метров. Последние были значительно выдвинуты из стен, что позволяло защитникам кремля перекрестным огнем контролировать все подступы к стенам. С напольной стороны крепость была окружена рвом, имевшим глубину около 4,5 – 5 метров и имела три прямых участка стены, расположенных под углом друг к другу. Рвы имелись и на других опасных, уязвимых участках обороны. Со стороны речки Почайны кремлевская стена была проведена прямо по скату, что давало защитникам крепости дополнительные преимущества. Со стороны Волги строители опустили линию стен и башен к подножию холма, что требовало большого мастерства. Большое влияние здесь имело архитектурно‑планировочное решение Московского Кремля. Такое расположение Нижегородской крепости позволило не только грамотно организовать ее оборону, но и органично вписаться в облик города. Общая протяженность кремлевских стен, построенных в начале XVI века, составила 2113 метров, а площадь – 22,7 гектаров. Нельзя не согласиться с тем, что построенная крепость являлась грандиозным, мощным и сложным со всем точек зрения сооружением.

Преображалась территория вокруг крепости. От Дмитриевской башни кремля веером расходились три улицы, выходившие на дорогу, проходившую вдоль Волжского откоса и старые дороги, ведшие в Москву и Казань. Большое значение приобретает Ильинская улица, которая обеспечивала связь Московской дороги с торгом в обход кремля.

Почти одновременно с кремлем возводились новые деревоземляные укрепления «Большого острога». Новое строительство было вызвано необходимостью заменить старое укрепление, возведенное в XIV в., вероятно, уже заброшенное и потерявшее свою оборонительную функцию ввиду значительно разросшегося посада. Острог представлял собой замкнутую цепь укреплений протяженностью около семи километров. Новые укрепления расположились на обширных территориях: в нагорной части в районе современных улиц Малой Покровской, Максима Горького и Семашко, и вдоль береговой линии от Благовещенской слободы до Петропавловской церкви.

Прочность созданной системы укрепления не раз подтверждалась при осадах города казанскими татарами. Например, в 1521 году при походе на Русь хана Сахиб‑Гирея в составе объединенного войска была прорвана только внешняя цепь укреплений Нижнего Новгорода, но в кремль врагам пробиться не удалось. Такая же неудачная попытка захватить кремль была предпринята и в 1536 году. Часто, не решаясь на штурм мощной крепости Нижнего Новгорода, вражеские отряды опустошали его окрестности. Так было, например, в 1540 и 1545 гг. Помимо мощного фортификационного сооружения Нижегородская крепость являлась еще и местом сбора для русских войск для походов на Казань и в Поволжье в 1523, 1524, 1532, 1545, 1548, 1551, 1552 и последующих годах. Здесь стоит сказать, что в период активной борьбы с Казанским ханством Русское государство планомерно расширяло свои позиции на Волге, путем строительства новых крепостей. В 1523 году закладывается крепость Васильсурск в устье Суры, а в 1550 году – Свияжск.

В Нижнем Новгороде помимо строительства укреплений возводились в том числе культовые сооружения. Так на территории кремля был построен Воскресенский монастырь. Недалеко от кремля в первой половине XVI в. возникли также церкви Ильи Пророка, Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи. Начали формироваться новые слободы вдоль речки Почайны, на Ильинской улице, на всем протяжении Нижнего посада: Панская, Стрелецкая, Немецкая. Развивается започаинская территория. Там, в верхней части Ильинской улицы строится Вознесенская церковь, в 1535 году перестраивается старая церковь Жен Мироносиц. На Нижнем посаде деревянная церковь Козьмы и Демьяна заменяется на каменную. А вот в нагорной части у Дмитриевских ворот намечается Верхнепосадская торговая площадь (ныне площадь Минина и Пожарского), на которой к середине XVI в. строится Казанская церковь. В этот период усложняется сеть улиц, которая способна обеспечить удобную связь изрезанной оврагами нагорной части с Нижним посадом. Благодаря разветвленной сети улиц намечается функциональное объединение самостоятельных слобод в единое градостроительное образование.

Одним из ключевых событий в истории нашей страны и Нижнего Новгорода, в частности, стало взятие русскими войсками Казани в 1552 году (окончательно территория бывшего Казанского ханства войдет в состав России после ожесточенной борьбы 1552-1557 гг.). В 1556 году к России окончательно было присоединено Астраханское ханство. В результате побед русского народа Волжский путь стал свободным на всем его протяжении.

На данном историческом этапе возникли «Стены и башни» Нижегородского кремля, которые впоследствии получат статус объекта культурного наследия федерального значения.

III этап. История города с момента взятия Казани Иоанном IV Васильевичем до освобождения Москвы от поляков силами второго народного ополчения, сформированного в Нижнем Новгороде (с 1552 года до 1612 года).

После завоевания Казани в 1552 году служилое дворянство постепенно покидает город и перемещается в «понизовые» города: Казань, Свияжск и другие. Нижегородский кремль начинает понемногу утрачивать военное значение, а сам город теряет роль пограничной крепости. Однако, это не приводит к упадку Нижнего Новгорода, наоборот происходит его постепенное превращение в один из крупных экономических центров Российского государства. Здесь ведется большая перевалочная торговля, торгует и сам город. В нем появляется большое количество лавок, амбаров и складских помещений.

После исчезновения реальной военной угрозы начинается постепенный отток жителей с территории крепости в посады. Во второй половине XVI – начале XVII вв. население начинает обживать территорию, включенную в «Большой острог». Здесь застройка сосредотачивается в основном вдоль Нижнего посада, вдоль Казанской дороги, а также в районе Ильинской и Почаинской улиц. Формируется планировочная структура нагорной и береговой частей города. Жилые здания, как правило, были одноэтажными и деревянными. На их фоне высотные объемы церквей и величественный кремль особенно выделялись, что делало панораму города невероятно живописной.

Помимо развития территории вокруг кремля происходит уплотнение застройки внутри него. В 1574 году строится Духовский монастырь. В начале XVII в. возникает подворье Дудина монастыря, рядом с Дмитриевской башней – Печерское подворье. Строится церковь Иоанна Богослова.

В начале XVII в. Нижнему Новгороду суждено было сыграть исключительно важную роль в истории нашей страны, которая на рубеже веков переживала трудные времена. Ослабленная последствиями Ливонской войны, опричной политики Иоанна Грозного, неурожаем, династическим, социальным кризисами она стала жертвой польских и шведских интервентов. Вводили в смуту и появлявшиеся и выдававшие себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия (сына Иоанна IV Васильевича) самозванцы.

При Лжедмитрий II нижегородцы присягнули на верность царю Василию Шуйскому, поэтому войска самозванца подошли к городу, но захватить его им не удалось. Более того, нижегородцы во главе с воеводой освободили часть Поволжских городов, некоторые города по рекам Оке и Клязьме.

Жители Нижнего Новгорода принимали участие и в первом, распавшемся из-за социальных противоречий, ополчении под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого. 31 января 1611 года Прокопий Ляпунов послал нижегородцам из Рязани отписку о необходимости всеобщего ополчения против польских интервентов и о немедленной присылке ратных людей, пороха и свинца. В документе сообщалось: «И вам бы, господа, прося у Бога милости, в тот час итти со всеми людьми к царствующему граду Москве на разорителей веры христианской, на польских и на литовских людей, на Володимер или вам на которые городы податнее; а к нам тотчас отписати, и мы со всеми людьми и с Понизовою силою, которые ныне стоят под Шацким, пойдем на Коломну, а с Тулы Иван Заруцкой, а из Калуги боярам велим идти прямо к Москве, чтоб нам к царствующему граду Москве притти всем в один день. Да и во все, господа, понизовские городы и поморские и к Ондрею Просовецкому велити отписати <…>. Да пришлите, господа, к нам с теми, которых к нам пошлете, пороху и свинцу пудов с десять и с двадцать, будет есть <…>. Да и на Вологду, господа, и в иные поморские городы отпишите, чтоб пошед к нам в сход, воеводы имали пороху и свинцу немало».

Нижегородцы на призыв откликнулись. Доказательством этого служит письмо, посланное нижегородцами в Вологду. «И мы, по благословенью и по приказу святейшего Ермогена, патриарха московского и всеа Русии, собрався со всеми людьми из Нижнего и с окольными людьми, идем к Москве; а с нами многие ратные люди розных и окольных и низовых городов, и дворяне, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всякие служилые многие люди; да из Мурома идет окольничей воевода князь Василей Федорович Мосальской, а с ним многие городы, дворяне и дети боярские, стрельцы и казаки, многие люди. И вам бы, господа, однолично пожаловати на Вологде и во всем уезде, собрався со всякими ратными людьми, на конях и с лыжами идти со всею службою к нам в сход тотчас <…>» – сообщалось в письме от февраля месяца 1611 года. Это послание интересно еще и тем, как нижегородцы описывают цель своего похода: «<…> единолично бы к Москве подвиг учинить вскоре, не иного чего ради, но избавы хрестьянския, чтоб то перво Московскому государству помочь на польских и на литовских людей учинити вскоре, докаместа Московского государства и окрестных городов Литва не овладели и хрестьянския веры ничем не порушили и докаместа многие люди не прельстилися и хрестьянския веры не отсутпили <…> и то нам от всемогущего и преизрядного хитреца Бога великия милости к навечной славе и похвале учинится, за избаву хрестьянскую, на воспоминание, на память душам нашим, во вся роды в предыдущие века; а от святейщего Ермогена, патриарха московского и всеа Русии, и ото всего освященого собора и всего хрестьянского рода приведется на вечное благословение <…>». Из документа следует, что основной целью похода является не просто избавление государства от интервентов, но защита православной христианской веры.

Однако, несмотря на участие в первом ополчении нижегородцев, особую роль им суждено было сыграть позднее, в период второго ополчения 1611‑1612 гг., организатором которого являлся такой выдающийся человек, как Кузьма Минин. Исследователи полагают, что он был нижегородцем, по роду занятий – мясником, занимающимся к тому же закупкой скота, а также содержащим мясную и рыбную лавки. Кузьма Минин избирался земским старостой, отвечающим за сбор налогов с посадского населения и следящим за их равномерным распределением, что говорит о явном доверии к нему со стороны его сограждан.

Осенью 1611 года Минин выступил перед нижегородцами с призывом к обороне города и сбору помощи первому ополчению. Это историческое событие впоследствии нашло отражение в картине «Воззвание Минина» («Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям») известного художника Константина Маковского. Первое воззвание, вероятно, прозвучало на площади Нижнего торга (современная площадь Народного Единства). Еще одно обращение состоялось в кремле около Спасо‑Преображенского собора.

При Лжедмитрий II нижегородцы присягнули на верность царю Василию Шуйскому, поэтому войска самозванца подошли к городу, но захватить его им не удалось. Более того, нижегородцы во главе с воеводой освободили часть Поволжских городов, некоторые города по рекам Оке и Клязьме.

Жители Нижнего Новгорода принимали участие и в первом, распавшемся из-за социальных противоречий, ополчении под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого. 31 января 1611 года Прокопий Ляпунов послал нижегородцам из Рязани отписку о необходимости всеобщего ополчения против польских интервентов и о немедленной присылке ратных людей, пороха и свинца. В документе сообщалось: «И вам бы, господа, прося у Бога милости, в тот час итти со всеми людьми к царствующему граду Москве на разорителей веры христианской, на польских и на литовских людей, на Володимер или вам на которые городы податнее; а к нам тотчас отписати, и мы со всеми людьми и с Понизовою силою, которые ныне стоят под Шацким, пойдем на Коломну, а с Тулы Иван Заруцкой, а из Калуги боярам велим идти прямо к Москве, чтоб нам к царствующему граду Москве притти всем в один день. Да и во все, господа, понизовские городы и поморские и к Ондрею Просовецкому велити отписати <…>. Да пришлите, господа, к нам с теми, которых к нам пошлете, пороху и свинцу пудов с десять и с двадцать, будет есть <…>. Да и на Вологду, господа, и в иные поморские городы отпишите, чтоб пошед к нам в сход, воеводы имали пороху и свинцу немало».

Нижегородцы на призыв откликнулись. Доказательством этого служит письмо, посланное нижегородцами в Вологду. «И мы, по благословенью и по приказу святейшего Ермогена, патриарха московского и всеа Русии, собрався со всеми людьми из Нижнего и с окольными людьми, идем к Москве; а с нами многие ратные люди розных и окольных и низовых городов, и дворяне, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всякие служилые многие люди; да из Мурома идет окольничей воевода князь Василей Федорович Мосальской, а с ним многие городы, дворяне и дети боярские, стрельцы и казаки, многие люди. И вам бы, господа, однолично пожаловати на Вологде и во всем уезде, собрався со всякими ратными людьми, на конях и с лыжами идти со всею службою к нам в сход тотчас <…>» – сообщалось в письме от февраля месяца 1611 года. Это послание интересно еще и тем, как нижегородцы описывают цель своего похода: «<…> единолично бы к Москве подвиг учинить вскоре, не иного чего ради, но избавы хрестьянския, чтоб то перво Московскому государству помочь на польских и на литовских людей учинити вскоре, докаместа Московского государства и окрестных городов Литва не овладели и хрестьянския веры ничем не порушили и докаместа многие люди не прельстилися и хрестьянския веры не отсутпили <…> и то нам от всемогущего и преизрядного хитреца Бога великия милости к навечной славе и похвале учинится, за избаву хрестьянскую, на воспоминание, на память душам нашим, во вся роды в предыдущие века; а от святейщего Ермогена, патриарха московского и всеа Русии, и ото всего освященого собора и всего хрестьянского рода приведется на вечное благословение <…>». Из документа следует, что основной целью похода является не просто избавление государства от интервентов, но защита православной христианской веры.

Однако, несмотря на участие в первом ополчении нижегородцев, особую роль им суждено было сыграть позднее, в период второго ополчения 1611‑1612 гг., организатором которого являлся такой выдающийся человек, как Кузьма Минин. Исследователи полагают, что он был нижегородцем, по роду занятий – мясником, занимающимся к тому же закупкой скота, а также содержащим мясную и рыбную лавки. Кузьма Минин избирался земским старостой, отвечающим за сбор налогов с посадского населения и следящим за их равномерным распределением, что говорит о явном доверии к нему со стороны его сограждан.

Осенью 1611 года Минин выступил перед нижегородцами с призывом к обороне города и сбору помощи первому ополчению. Это историческое событие впоследствии нашло отражение в картине «Воззвание Минина» («Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям») известного художника Константина Маковского. Первое воззвание, вероятно, прозвучало на площади Нижнего торга (современная площадь Народного Единства). Еще одно обращение состоялось в кремле около Спасо‑Преображенского собора.

Жители поддержали предложение Кузьмы Минина, начался сбор средств на ополчение, началось вооружение и подготовка войска. Воеводой нижегородского ополчения стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Его войско, получившее благословение в Спасо‑Преображенском соборе, выдвинулось в поход в марте 1612 года через ворота Ивановской башни. По пути на Москву к ополченцам присоединялись новые войска из некоторых других городов. В конечном итоге, в ноябре 1612 года второе народное ополчение полностью освободило Москву от интервентов.

В ходе подготовки второго ополчения, что особенно хочется подчеркнуть, немалую роль сыграл Нижегородский кремль, который являлся не только немым свидетелем происходивших событий, но и выступал неким символом государственности, местом, где ковалась будущая победа над интервентами.

На данном историческом этапе сформировалось Никольское кладбище, которое в настоящее время не сохранилось. Сейчас территория кладбища включена в Единый реестр объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места.

В ходе подготовки второго ополчения, что особенно хочется подчеркнуть, немалую роль сыграл Нижегородский кремль, который являлся не только немым свидетелем происходивших событий, но и выступал неким символом государственности, местом, где ковалась будущая победа над интервентами.

На данном историческом этапе сформировалось Никольское кладбище, которое в настоящее время не сохранилось. Сейчас территория кладбища включена в Единый реестр объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места.