(выдержки из историко-культурных исследований). Часть 1.

Комсомольск-на-Амуре – относительно молодой российский город, шестой по величине на Дальнем Востоке, расположенный в Хабаровском крае, на левом берегу реки Амур. На 2023 г. численность его населения составляла 236 158 человек[1]. Это крупнейший промышленный центр дальневосточного региона, в нем расположены многочисленные учреждения разного профиля, развита транспортная сеть. Населенный пункт с 2021 г. имеет почетное звание «Город трудовой доблести».

Интерес представляет пространственно‑планировочное решение и архитектура Комсомольска‑на‑Амуре, тесно связанные с историческим развитием города, который административно разделен на Центральный и Ленинский (Дзёмги) округа. Географически их делит река Силинка, приток Амура.

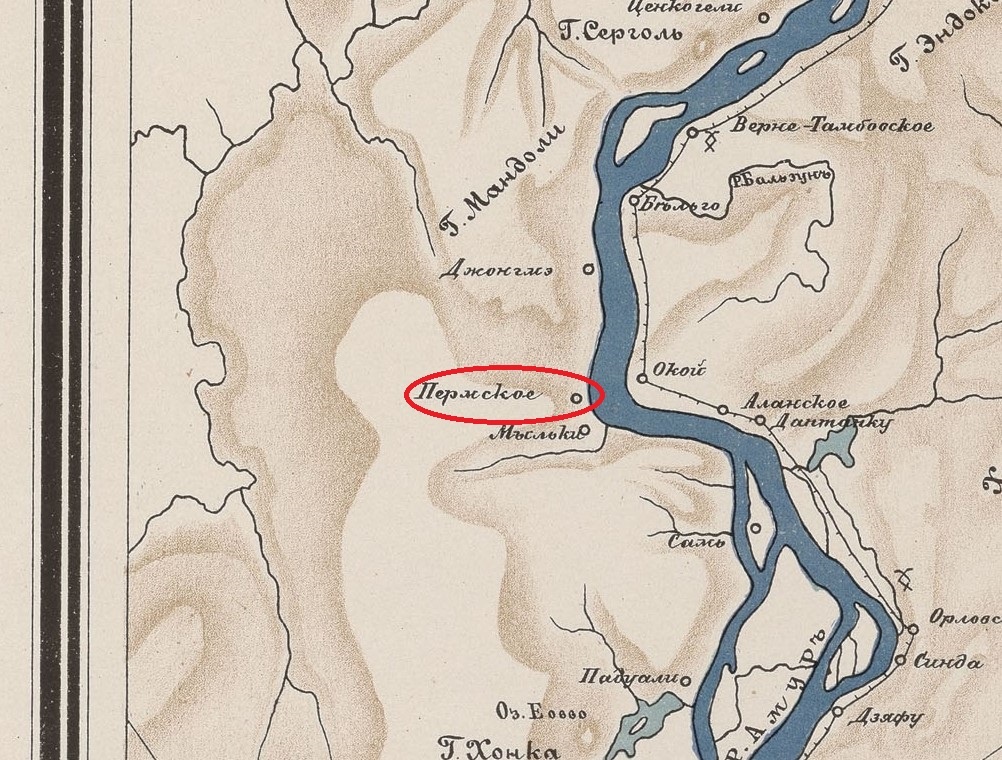

Сегодня речь пойдет о предыстории Центрального округа. С 1860 г. на его территории располагалось село Пермское. Оно было образовано в числе других нижнеамурских населенных пунктов, основанных с середины XIX в. для укрепления русских дальневосточных рубежей.

16 (28) мая 1858 г. между Российской империей и маньчжурской империей Цин был заключен Айгунский договор, который определил точную границу: левый берег Амура от реки Аргуни до устья по договору признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. 2 (14) ноября 1860 г. в дополнение к Айгунскому был подписан Пекинский договор. В результате Приамурье и Приморье оставались за Российской империей. Важную стратегическую роль здесь для России играла судоходная река Амур, имеющая выход в Тихий океан. Места будущих поселений на ней были определены членами созданной по распоряжению генерал‑губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского комиссии во главе с военным топографом, картографом К.Ф. Будогосским. Подготовкой к составлению плана поселений стало изучение материалов по описанию реки, в частности, записок ученого-натуралиста К.И. Максимовича, который обратил внимание на район нанайского селения Мылки и устья речки Тогды (Силинка), впадающей в Амур. Этот район и был выбран под одну из площадок для будущего строительства Пермского.

План комиссии по заселению Приамурья Н.Н. Муравьевым‑Амурским был одобрен. Согласно «Описанию Софийского округа Приморской области Восточной Сибири», составленному в 1869 г., еще в начале 1860 г. на протяжении 618,5 верст[2], по берегам Амура «обитали одни туземцы гольды и гиляки в сто двух селениях и квартировал Сибирский линейный №3 батальон в устроенных двух военных постах в Хабаровском[3], при впадении р. Уссури в р. Амур, и Сибирском, преобразованном вскоре в город Софийск», но уже «в августе 1860 г. прибыли из России в Приморскую область в военный пост Хабаровка крестьяне‑переселенцы в числе 244 семейств, отсюда спустились по течению р. Амура и согласно указаний начальника поселились по берегам Амура от Хабаровки до Софийска <…>»[4]. Среди первых восьми населенных пунктов (со временем их число увеличилось) числилось «Пермское Мылки», в котором располагалось 40 жилых зданий и проживало 228 человек: 115 мужского пола и 113 – женского[5]. Большая часть из них прибыла из Пермской губернии[6], отсюда и название села, территория которого находилась на правом берегу Тогды, между нанайскими стойбищами Мылки и Джонгмэ (Дзёмги). До прибытия на новое место переселенцам выдавалось продовольствие и делались денежные выплаты, которых не хватало, поэтому в путь отправлялись крестьяне с достатком. Несмотря на предоставление льгот и привилегий, первое время жилось трудно, нужно было обустраиваться, привыкать к новым условиям земледелия, поэтому жители занимались также заготовкой дров для пароходов, почтовой гоньбой и рыбным промыслом[7].

Интерес представляет пространственно‑планировочное решение и архитектура Комсомольска‑на‑Амуре, тесно связанные с историческим развитием города, который административно разделен на Центральный и Ленинский (Дзёмги) округа. Географически их делит река Силинка, приток Амура.

Сегодня речь пойдет о предыстории Центрального округа. С 1860 г. на его территории располагалось село Пермское. Оно было образовано в числе других нижнеамурских населенных пунктов, основанных с середины XIX в. для укрепления русских дальневосточных рубежей.

16 (28) мая 1858 г. между Российской империей и маньчжурской империей Цин был заключен Айгунский договор, который определил точную границу: левый берег Амура от реки Аргуни до устья по договору признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. 2 (14) ноября 1860 г. в дополнение к Айгунскому был подписан Пекинский договор. В результате Приамурье и Приморье оставались за Российской империей. Важную стратегическую роль здесь для России играла судоходная река Амур, имеющая выход в Тихий океан. Места будущих поселений на ней были определены членами созданной по распоряжению генерал‑губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского комиссии во главе с военным топографом, картографом К.Ф. Будогосским. Подготовкой к составлению плана поселений стало изучение материалов по описанию реки, в частности, записок ученого-натуралиста К.И. Максимовича, который обратил внимание на район нанайского селения Мылки и устья речки Тогды (Силинка), впадающей в Амур. Этот район и был выбран под одну из площадок для будущего строительства Пермского.

План комиссии по заселению Приамурья Н.Н. Муравьевым‑Амурским был одобрен. Согласно «Описанию Софийского округа Приморской области Восточной Сибири», составленному в 1869 г., еще в начале 1860 г. на протяжении 618,5 верст[2], по берегам Амура «обитали одни туземцы гольды и гиляки в сто двух селениях и квартировал Сибирский линейный №3 батальон в устроенных двух военных постах в Хабаровском[3], при впадении р. Уссури в р. Амур, и Сибирском, преобразованном вскоре в город Софийск», но уже «в августе 1860 г. прибыли из России в Приморскую область в военный пост Хабаровка крестьяне‑переселенцы в числе 244 семейств, отсюда спустились по течению р. Амура и согласно указаний начальника поселились по берегам Амура от Хабаровки до Софийска <…>»[4]. Среди первых восьми населенных пунктов (со временем их число увеличилось) числилось «Пермское Мылки», в котором располагалось 40 жилых зданий и проживало 228 человек: 115 мужского пола и 113 – женского[5]. Большая часть из них прибыла из Пермской губернии[6], отсюда и название села, территория которого находилась на правом берегу Тогды, между нанайскими стойбищами Мылки и Джонгмэ (Дзёмги). До прибытия на новое место переселенцам выдавалось продовольствие и делались денежные выплаты, которых не хватало, поэтому в путь отправлялись крестьяне с достатком. Несмотря на предоставление льгот и привилегий, первое время жилось трудно, нужно было обустраиваться, привыкать к новым условиям земледелия, поэтому жители занимались также заготовкой дров для пароходов, почтовой гоньбой и рыбным промыслом[7].

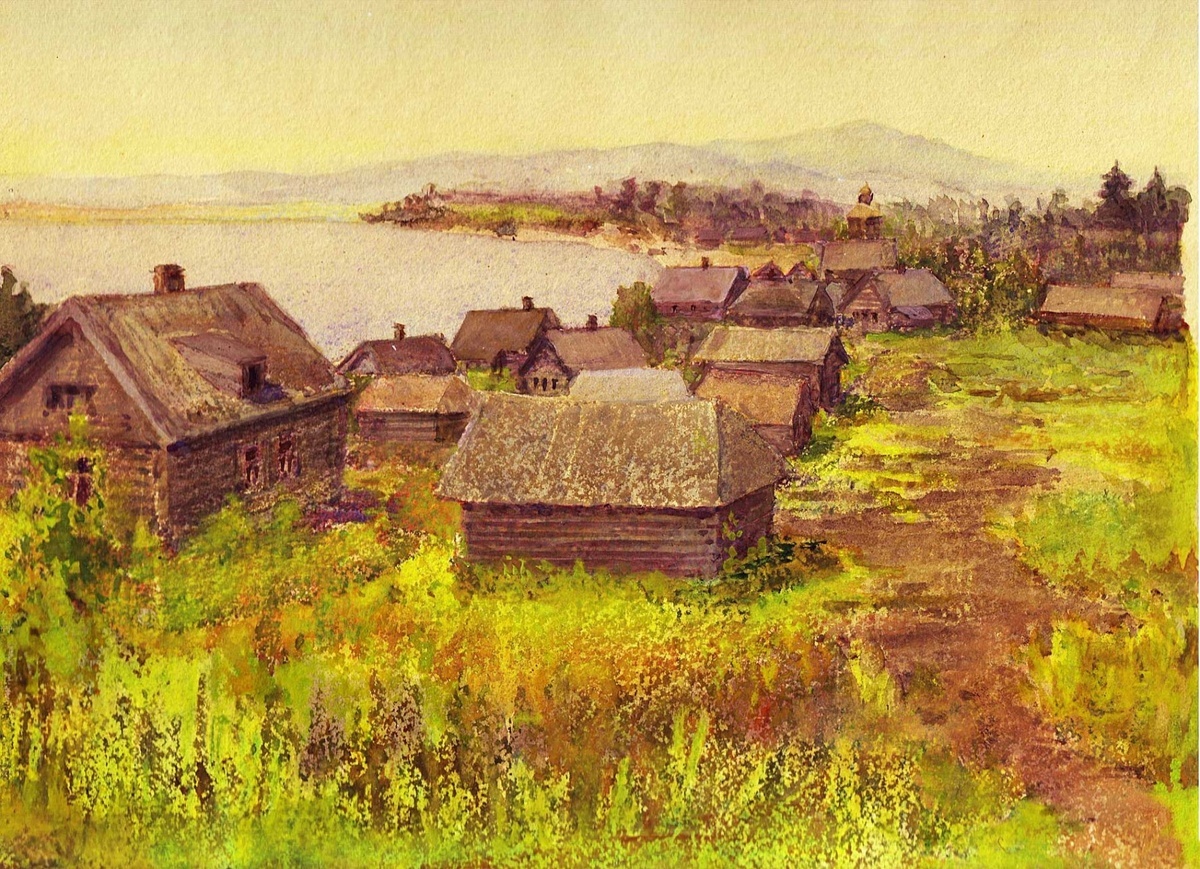

В 1888 г. в Пермском находилось всего 26 дворов, в которых проживало 78 человек мужского и 82 женского пола. Сельчане сеяли в основном ярицу, овес, гречку. Для собственного употребления в огородах растили картофель, морковь, редьку и другие овощи, ловили осетра, калугу, кету, часть рыбы продавали засольщикам, приезжавшим из Благовещенска, содержали гусей и уток, а также имели лошадей, коров, быков, коз и свиней. Селение было устроено тесно, дома строились из дерева, покрывались крышами из кедрового или пихтового леса, отапливались осиновыми или березовыми дровами. На территории Пермского находилась деревянная часовня святого Илии и Иоанна Златоустного, школа (с 1893 г.), содержавшаяся на средства местных крестьян и общественный амбар[8].

Стоит отметить, что северо-восточнее Пермского продолжало располагаться нанайское стойбище Джонгмэ (Дзёмги), территория которого в будущем войдет в состав Комсомольска-на-Амуре (ныне поселок Менделеева Ленинского округа), а название закрепится за Левосилинским (Ленинским) районом города.

В 1901 г. в Пермском была открыта церковно-приходская школа, работала рыббаза, кузница, хлебозапасный магазин, велась торговля с китайскими и русскими купцами. В 1909 г. была построена церковь Святого пророка Илии, которая являлась архитектурной доминантой села, состоявшего из одной, шедшей вдоль Амура улицы, застроенной деревянными домами (не сохранились), за которыми шли огороды и дальше – тайга. У самого берега располагались ледники. Постепенно Пермское застраивалось по схеме линейного поселения и к 1932 г. насчитывало 49 дворов, где проживало около 360-ти человек[9].

В конце 1920-х гг. – начале 1930-х гг. советское правительство было озабочено обороноспособностью страны, в частности, на Дальнем Востоке, а также отставанием экономики от капиталистических государств. В 1930 г. в рамках всеобщей индустриализации на XVI съезде партии был объявлен курс на индустриализацию Дальневосточного края. В том же году ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление о хозяйственном и культурном строительстве Дальнего Востока[10].

Стоит отметить, что северо-восточнее Пермского продолжало располагаться нанайское стойбище Джонгмэ (Дзёмги), территория которого в будущем войдет в состав Комсомольска-на-Амуре (ныне поселок Менделеева Ленинского округа), а название закрепится за Левосилинским (Ленинским) районом города.

В 1901 г. в Пермском была открыта церковно-приходская школа, работала рыббаза, кузница, хлебозапасный магазин, велась торговля с китайскими и русскими купцами. В 1909 г. была построена церковь Святого пророка Илии, которая являлась архитектурной доминантой села, состоявшего из одной, шедшей вдоль Амура улицы, застроенной деревянными домами (не сохранились), за которыми шли огороды и дальше – тайга. У самого берега располагались ледники. Постепенно Пермское застраивалось по схеме линейного поселения и к 1932 г. насчитывало 49 дворов, где проживало около 360-ти человек[9].

В конце 1920-х гг. – начале 1930-х гг. советское правительство было озабочено обороноспособностью страны, в частности, на Дальнем Востоке, а также отставанием экономики от капиталистических государств. В 1930 г. в рамках всеобщей индустриализации на XVI съезде партии был объявлен курс на индустриализацию Дальневосточного края. В том же году ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление о хозяйственном и культурном строительстве Дальнего Востока[10].

В феврале 1932 г. правительственной комиссией во главе с Я.Б. Гамарником было принято решение о строительстве судостроительного завода (также стройка №199) в районе села Пермское и авиационного завода №126 в районе селения Дзёмги, на берегу Амура. Должность начальника строительства нового промышленного центра занял И.А. Каттель.

Территория для возведения новых гигантов индустрии была выбрана неслучайно. Она находилась на расстоянии 400 км от границы с Китаем, что составляло максимально возможную дальность полета японских самолетов. К тому же место было удачным с точки зрения будущего прохождения через него стратегически важного транспортного пути[11].

По приказу Наркомата тяжелой промышленности от 5 марта 1932 г. в село Пермское для подготовки жилья будущих строителей прибыл экспедиционный отряд Дальпромстроя (государственный трест по сооружению судостроительного завода) в количестве 30 человек. Они возвели первые бараки и пекарню. Вместе с этим хабаровская организация «Проектверфь» разработала временную схему генплана судостроительного завода, которая определила территорию застройки завода и поселка при нем.

10 мая 1932 г. в район будущего города приехали первые строители заводов: к селу Пермскому на пароходах «Коминтерн», «Колумб» и барже «Клара Цеткин» прибыло около 900 человек. Со временем это число росло. В результате, к июню 1932 г. прибыло 3747 комсомольцев[12]. Из-за большого притока на стройку молодежи, в будущем город получит свое неофициальное название «город Юности» и официальное – Комсомольск‑на‑Амуре.

Первостроители помимо возведенных перед их приездом бараков разместились в жилых домах Пермского, отчужденных для этих целей. Сельчане получили денежную компенсацию, большая часть из них уехала в село Блюхерово (с 1939 г. – Чапаевка). По воспоминаниям А.Е. Ведерникова, который в числе первых приехал на стройку, Пермское тогда выглядело следующим образом: «дома были все деревянные с резными наличниками на окнах. По правую сторону улицы против некоторых домов стояли деревянные амбары, за амбарами, ниже к Амуре, стояли коптильни для копчения рыбы, а еще ближе к Амуру стояли маленькие парные бани, за банями лежали рыбацкие плоскодонные лодки жителей села. При домах были небольшие огороды, сразу же за огородами стояла густая сплошная тайга»[13].

Территория для возведения новых гигантов индустрии была выбрана неслучайно. Она находилась на расстоянии 400 км от границы с Китаем, что составляло максимально возможную дальность полета японских самолетов. К тому же место было удачным с точки зрения будущего прохождения через него стратегически важного транспортного пути[11].

По приказу Наркомата тяжелой промышленности от 5 марта 1932 г. в село Пермское для подготовки жилья будущих строителей прибыл экспедиционный отряд Дальпромстроя (государственный трест по сооружению судостроительного завода) в количестве 30 человек. Они возвели первые бараки и пекарню. Вместе с этим хабаровская организация «Проектверфь» разработала временную схему генплана судостроительного завода, которая определила территорию застройки завода и поселка при нем.

10 мая 1932 г. в район будущего города приехали первые строители заводов: к селу Пермскому на пароходах «Коминтерн», «Колумб» и барже «Клара Цеткин» прибыло около 900 человек. Со временем это число росло. В результате, к июню 1932 г. прибыло 3747 комсомольцев[12]. Из-за большого притока на стройку молодежи, в будущем город получит свое неофициальное название «город Юности» и официальное – Комсомольск‑на‑Амуре.

Первостроители помимо возведенных перед их приездом бараков разместились в жилых домах Пермского, отчужденных для этих целей. Сельчане получили денежную компенсацию, большая часть из них уехала в село Блюхерово (с 1939 г. – Чапаевка). По воспоминаниям А.Е. Ведерникова, который в числе первых приехал на стройку, Пермское тогда выглядело следующим образом: «дома были все деревянные с резными наличниками на окнах. По правую сторону улицы против некоторых домов стояли деревянные амбары, за амбарами, ниже к Амуре, стояли коптильни для копчения рыбы, а еще ближе к Амуру стояли маленькие парные бани, за банями лежали рыбацкие плоскодонные лодки жителей села. При домах были небольшие огороды, сразу же за огородами стояла густая сплошная тайга»[13].

Имевшегося жилья не хватало, поэтому сразу по прибытии на место началось возведение землянок, палаток, плетенных из кустарника бараков и шалашей. Дорог не было, материал подносился с реки и из леса вручную. Также не была налажена связь, питание было скудным, отсутствовал генплан строительства. Вместе с этим в ряде организаций была дана неверная информация относительно условий работы и обустройства на новом месте, из‑за чего наблюдалось такое явление как «обратничество», самовольный уход со строек. Так, на 31 мая с Дальпромстроя ушло 195 человек[14], однако многие все же остались. Благодаря их энтузиазму, энергии, невероятному трудолюбию работа началась.

Стоит отметить, что площадки под возведение судостроительного и авиационного заводов располагались в 12 км друг от друга, после затопления и перенесения площадки авиационного завода на новое место это расстояние сократилось, однако неизменным оставалась разделявшая их и впадающая в Амур река Силинка, от которой впоследствии произошли названия двух районов города – Правосилинский (позже Центральный) и Левосилинский (позже Ленинский). За последним также закрепилось название Дзёмги.

3 августа 1932 г. вышло распоряжение Наркомтяжпрома, которым назначалась комиссия для ознакомления с ходом строительства заводов и принятия необходимых решений. В результате проверки, был сделан вывод о катастрофическом положении дел ввиду отсутствия материальной базы и генерального плана. На месте комиссией, в частности, были утверждены площадки для возведения «соцгородков» авиационного и судостроительного заводов, а также определены сроки первой очереди строительства: с 1 октября 1932 по 31 декабря 1933 гг. Первым разработчиком проекта поселка Амурской судостроительной верфи стал архитектор Н.М. Протопопов-Быльев.

Стоит отметить, что площадки под возведение судостроительного и авиационного заводов располагались в 12 км друг от друга, после затопления и перенесения площадки авиационного завода на новое место это расстояние сократилось, однако неизменным оставалась разделявшая их и впадающая в Амур река Силинка, от которой впоследствии произошли названия двух районов города – Правосилинский (позже Центральный) и Левосилинский (позже Ленинский). За последним также закрепилось название Дзёмги.

3 августа 1932 г. вышло распоряжение Наркомтяжпрома, которым назначалась комиссия для ознакомления с ходом строительства заводов и принятия необходимых решений. В результате проверки, был сделан вывод о катастрофическом положении дел ввиду отсутствия материальной базы и генерального плана. На месте комиссией, в частности, были утверждены площадки для возведения «соцгородков» авиационного и судостроительного заводов, а также определены сроки первой очереди строительства: с 1 октября 1932 по 31 декабря 1933 гг. Первым разработчиком проекта поселка Амурской судостроительной верфи стал архитектор Н.М. Протопопов-Быльев.

Возведение соцгородков при заводах было вторичным (на первом плане стояло решение производственных задач), велось стихийно, медленно: не хватало квалифицированных рабочих кадров, инструментов, оборудования. Несмотря на это, за первые пять месяцев всего было возведено 59 утепленных бараков, 159 шалашей, лесозавод, механический комбинат, временная электростанция, овощехранилище, склады, поликлиника и больница[15]. Рабочие поселки стали основой для будущего города.

[1] Численность населения по муниципальным образованиям на начало 2023 года (с учетом итогов ВПН-2020). [Электронный ресурс]. URL: https://27.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Численность%20населения%20ХК%20по%20МО%20на%201%20января%202023%20года.pdf

[2] Около 660 км.

[3] Ныне город Хабаровск.

[4] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 10.

[5] Там же. С. 11.

[6] Были еще жители Орловской, Тамбовской и Вятской губерний.

[7] Географо-статистический словарь Амурской и Приамурской областей / Сост. А. Кириллов. – Благовещенск: Типография тов-ва Д.О. Мокин и Ко, 1894. С. 316.

[8] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 24-29.

[9] История Комсомольска-на-Амуре. МУК «Городская Централизованная Библиотека». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kmslib.ru/kraevedenie/istoriya-komsomolska-na-amure

[10] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 123.

[11] Крадин Н.П., Мылова Ю.А. Планировочная структура Комсомольска на-Амуре как результат советской градостроительной политики // Ученые записки Комсомольского на-Амуре государственного технического университета. 2015. №1(21). С. 98.

[12] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 41.

[13] Цит. по: Село Пермское. История села. МУК «Городская Централизованная Библиотека». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kmslib.ru/selo-permskoe-istoriya-sela

[14] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 43.

[15] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 125.

[1] Численность населения по муниципальным образованиям на начало 2023 года (с учетом итогов ВПН-2020). [Электронный ресурс]. URL: https://27.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Численность%20населения%20ХК%20по%20МО%20на%201%20января%202023%20года.pdf

[2] Около 660 км.

[3] Ныне город Хабаровск.

[4] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 10.

[5] Там же. С. 11.

[6] Были еще жители Орловской, Тамбовской и Вятской губерний.

[7] Географо-статистический словарь Амурской и Приамурской областей / Сост. А. Кириллов. – Благовещенск: Типография тов-ва Д.О. Мокин и Ко, 1894. С. 316.

[8] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 24-29.

[9] История Комсомольска-на-Амуре. МУК «Городская Централизованная Библиотека». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kmslib.ru/kraevedenie/istoriya-komsomolska-na-amure

[10] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 123.

[11] Крадин Н.П., Мылова Ю.А. Планировочная структура Комсомольска на-Амуре как результат советской градостроительной политики // Ученые записки Комсомольского на-Амуре государственного технического университета. 2015. №1(21). С. 98.

[12] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 41.

[13] Цит. по: Село Пермское. История села. МУК «Городская Централизованная Библиотека». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kmslib.ru/selo-permskoe-istoriya-sela

[14] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 43.

[15] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 125.