г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9, стр. 1

(выдержки из историко-культурных исследований)

(выдержки из историко-культурных исследований)

До постройки Объекта территория, где он сегодня расположен (Волоколамское шоссе, владение 22-23), принадлежало Московскому институту Советской кооперативной торговли Министерства высшего образования СССР (сегодня – АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»).

Решением Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся от 18.11.1949 г. № 62/73 владение 22-23 по Волоколамскому шоссе было отведено под строительство здания Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) (ЦГА Москвы, Ф. Т-60, Оп. 1 т, д. 124, л. 7).

В декабре 1949 г. районным архитектором Ленинградского района г. Москвы выдано архитектурно-планировочное задание № 030 на составление проекта здания (ЦГА Москвы, Ф. Т-60, Оп. 1 т, д. 124, л. 9-10).

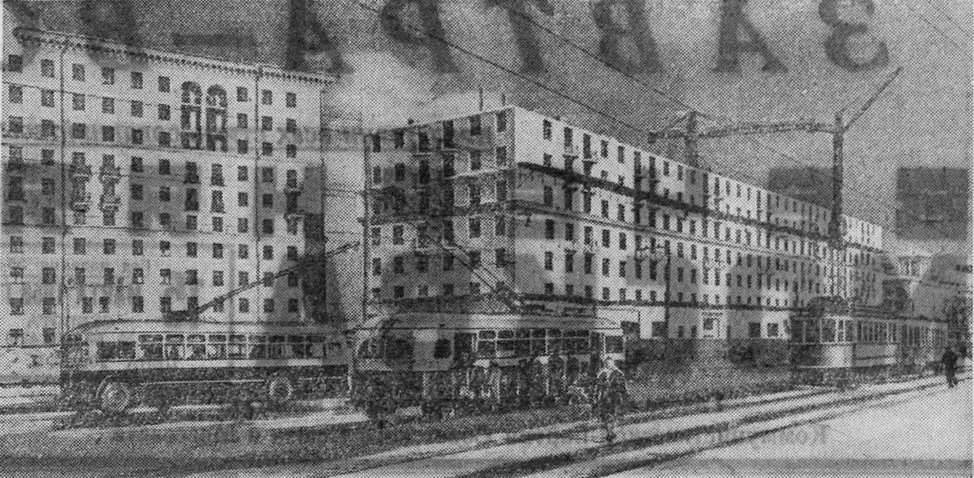

Участок, отведенный под проектирование, в то время был расположен между площадью развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе и Окружной железной дорогой. В непосредственной близости от проектируемого участка уже находилось два высших учебных заведения: Институт пищевой промышленности (сегодня – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств») и Московский институт Советской кооперативной торговли Министерства высшего образования СССР (сегодня – АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»). Близлежащие кварталы были заняты жилой застройкой.

Согласно указанному заданию архитектура проектируемого здания должна соответствовать значению первостепенной магистрали города, насыщенной большим количеством зелени и рассчитанной на значительные потоки пешеходов и движение общественного транспорта.

В декабре 1949 г. районным архитектором Ленинградского района г. Москвы выдано архитектурно-планировочное задание № 030 на составление проекта здания (ЦГА Москвы, Ф. Т-60, Оп. 1 т, д. 124, л. 9-10).

Участок, отведенный под проектирование, в то время был расположен между площадью развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе и Окружной железной дорогой. В непосредственной близости от проектируемого участка уже находилось два высших учебных заведения: Институт пищевой промышленности (сегодня – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств») и Московский институт Советской кооперативной торговли Министерства высшего образования СССР (сегодня – АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»). Близлежащие кварталы были заняты жилой застройкой.

Согласно указанному заданию архитектура проектируемого здания должна соответствовать значению первостепенной магистрали города, насыщенной большим количеством зелени и рассчитанной на значительные потоки пешеходов и движение общественного транспорта.

Высотные параметры, заложенные в задании, составили 5-7 этажей (была открытой возможность увеличения этажности постройки при необходимости). Также предполагалась облицовка фасадов здания естественным камнем.

Наравне с основным зданием проект должен был предусматривать устройство подсобных зданий, гаражей, складов в подвальном помещении или в подземном этаже.

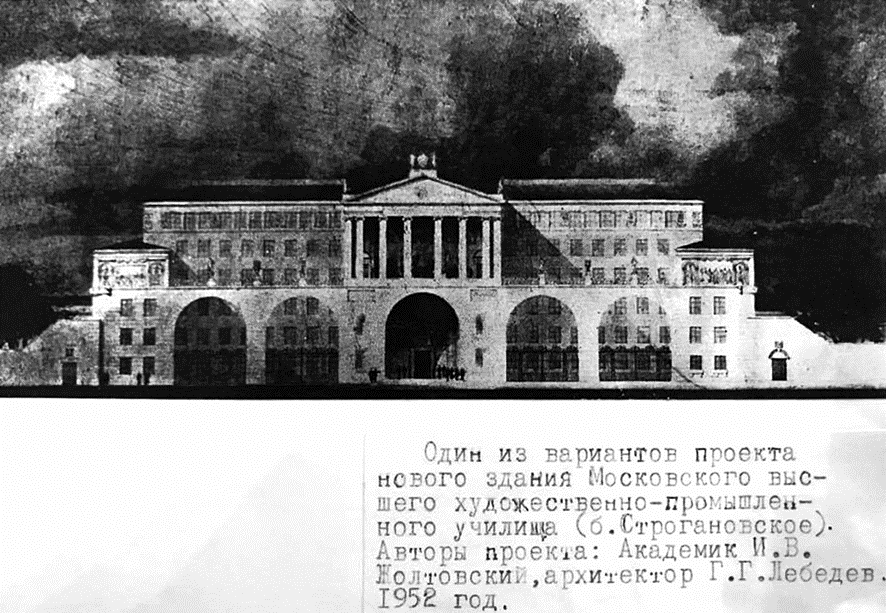

Автором проекта Объекта выступила Архитектурная мастерская-школа академика архитектуры И.В. Жолтовского. Проектные работы выполнялись архитекторами Г.Г. Лебедевым и Л.А. Каировым при консультативном участии академика архитектуры И.В. Жолтовского (1867-1959 гг.). Среди исследователей бытует мнение, что сам Жолтовский выполнил лишь незначительную часть чертежей и, в целом, не был согласен с проектными решениями, предложенными архитекторами Г.Г. Лебедевым и Л.А. Каировым.

Архитектор И.В. Жолтовский занимает одно из центральных мест в советской архитектуре: если в дореволюционное время он состоялся как мастер неоренессанаса и неоклассицизма, то к 1950-м гг. – сталинского ампира.

До революции по его проектам строятся:

- в Москве дом Скакового общества на Скаковой улице, особняк В.Д. Носова на Введенской площади (современный адрес: Электрозаводская улица, д. 12, стр. 1; объект культурного наследия федерального значения), Дом Тарасова на Спиридоновке (объект культурного наследия федерального значения) и др. постройки;

- жилые дома автомобильного завода (завод Автомобильного Московского Общества; 1915 г.);

- комплекс текстильной фабрики в Костромской губернии.

После революции в 1918-1923 гг. совместно с архитектором А.В. Щусевым (1873-1949 гг.) Жолтовский создает первый советский проект перепланировки Москвы. В 1923 г. работает над генпланом и павильонами ВСХВ (также – Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ); объект культурного наследия федерального значения); в этом же году проектирует павильон сельскохозяйственного машиностроения «Шестигранник» в Парке Горького (выявленный объект культурного наследия).

Под руководством И.В. Жолтовского осуществлена перестройка комплекса зданий Центрального банка на ул. Неглинной в Москве (в 1927-1930 гг.) и здания и трибуны Московского ипподрома (в 1950-1955 гг.), также являющихся объектами культурного наследия регионального значения.

Из поздних построек отметим кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов (г. Москва; 1957 г. выявленный объект культурного наследия); санаторий им. XX съезда КПСС (Евпатория, Крым) и санаторий «Горный» в Ливадии (1963 г. Крым). Также одним из проектов Жолтовского стало здание Московского центрального художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское).

Проект нового здания Строгановки на Волоколамском шоссе отразил переходный этап в советской архитектуре середины 1950-х гг. В ноябре 1950 г. выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Согласно этому документу акцент начал ставиться не на внешнее убранство зданий, а на типовое проектирование, быстроту и экономичность возведения. В строительной практике такая установка выразилась в отказе от сталинского ампира, ориентированного на классические архитектурные образцы.

По проекту объем учебного здания составил 65 000 м3 общей стоимостью постройки в 15,3 млн. руб.

По своей стилистике проект Объекта сохраняет элементы неоклассицизма, свойственного архитектуре И.В. Жолтовского, но также здесь уже присутствуют элементы функционализма, т.е. отказа от излишнего декора (например, гладкие плоскости фасадов здания, украшенные только рустом по углам и др.).

Наравне с основным зданием проект должен был предусматривать устройство подсобных зданий, гаражей, складов в подвальном помещении или в подземном этаже.

Автором проекта Объекта выступила Архитектурная мастерская-школа академика архитектуры И.В. Жолтовского. Проектные работы выполнялись архитекторами Г.Г. Лебедевым и Л.А. Каировым при консультативном участии академика архитектуры И.В. Жолтовского (1867-1959 гг.). Среди исследователей бытует мнение, что сам Жолтовский выполнил лишь незначительную часть чертежей и, в целом, не был согласен с проектными решениями, предложенными архитекторами Г.Г. Лебедевым и Л.А. Каировым.

Архитектор И.В. Жолтовский занимает одно из центральных мест в советской архитектуре: если в дореволюционное время он состоялся как мастер неоренессанаса и неоклассицизма, то к 1950-м гг. – сталинского ампира.

До революции по его проектам строятся:

- в Москве дом Скакового общества на Скаковой улице, особняк В.Д. Носова на Введенской площади (современный адрес: Электрозаводская улица, д. 12, стр. 1; объект культурного наследия федерального значения), Дом Тарасова на Спиридоновке (объект культурного наследия федерального значения) и др. постройки;

- жилые дома автомобильного завода (завод Автомобильного Московского Общества; 1915 г.);

- комплекс текстильной фабрики в Костромской губернии.

После революции в 1918-1923 гг. совместно с архитектором А.В. Щусевым (1873-1949 гг.) Жолтовский создает первый советский проект перепланировки Москвы. В 1923 г. работает над генпланом и павильонами ВСХВ (также – Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ); объект культурного наследия федерального значения); в этом же году проектирует павильон сельскохозяйственного машиностроения «Шестигранник» в Парке Горького (выявленный объект культурного наследия).

Под руководством И.В. Жолтовского осуществлена перестройка комплекса зданий Центрального банка на ул. Неглинной в Москве (в 1927-1930 гг.) и здания и трибуны Московского ипподрома (в 1950-1955 гг.), также являющихся объектами культурного наследия регионального значения.

Из поздних построек отметим кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов (г. Москва; 1957 г. выявленный объект культурного наследия); санаторий им. XX съезда КПСС (Евпатория, Крым) и санаторий «Горный» в Ливадии (1963 г. Крым). Также одним из проектов Жолтовского стало здание Московского центрального художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское).

Проект нового здания Строгановки на Волоколамском шоссе отразил переходный этап в советской архитектуре середины 1950-х гг. В ноябре 1950 г. выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Согласно этому документу акцент начал ставиться не на внешнее убранство зданий, а на типовое проектирование, быстроту и экономичность возведения. В строительной практике такая установка выразилась в отказе от сталинского ампира, ориентированного на классические архитектурные образцы.

По проекту объем учебного здания составил 65 000 м3 общей стоимостью постройки в 15,3 млн. руб.

По своей стилистике проект Объекта сохраняет элементы неоклассицизма, свойственного архитектуре И.В. Жолтовского, но также здесь уже присутствуют элементы функционализма, т.е. отказа от излишнего декора (например, гладкие плоскости фасадов здания, украшенные только рустом по углам и др.).

Сохранившиеся в Центральном государственном архиве г. Москвы чертежи и описание проектных решений позволяют восстановить эволюцию архитектуры Объекта от стадии задумки до реализации.

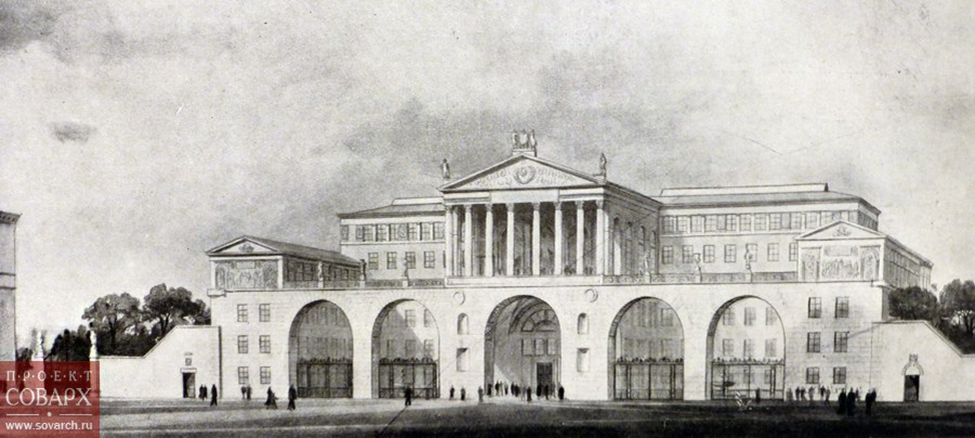

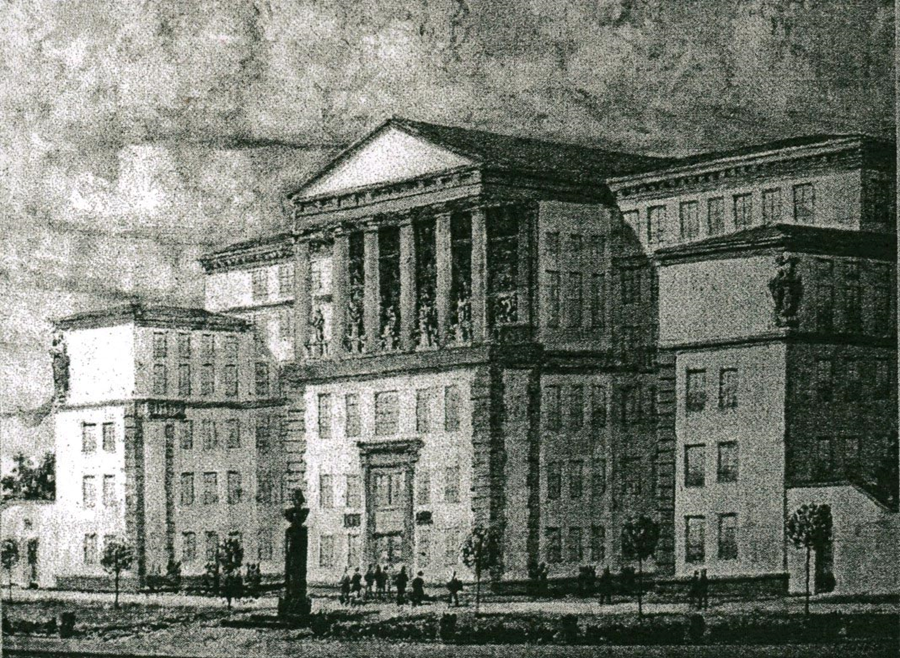

В плане здание проектируется симметричным: шестиэтажный прямоугольный объем (с цокольным этажом), имеющий по главному фасаду три выступающих ризалита (центральный – четырехэтажный, но в высоту основной части здания, и два боковых – также в четыре этажа, но с пониженной высотностью относительно самого здания). Первоначально по линии главного фасада проектируется два боковых двухэтажных пристроя (на ряде эскизов они отсутствуют).

Эскизы фасадов здания делятся на два типа: в одном случае здание, как бы имеет высокий подклет из массивных арок, на который установлен ряд из восьми колонн; в другом случае – этот подклет отсутствует, и колоннада опоясывает центральный ризалит с трех сторон.

В плане здание проектируется симметричным: шестиэтажный прямоугольный объем (с цокольным этажом), имеющий по главному фасаду три выступающих ризалита (центральный – четырехэтажный, но в высоту основной части здания, и два боковых – также в четыре этажа, но с пониженной высотностью относительно самого здания). Первоначально по линии главного фасада проектируется два боковых двухэтажных пристроя (на ряде эскизов они отсутствуют).

Эскизы фасадов здания делятся на два типа: в одном случае здание, как бы имеет высокий подклет из массивных арок, на который установлен ряд из восьми колонн; в другом случае – этот подклет отсутствует, и колоннада опоясывает центральный ризалит с трех сторон.

Так, ряд эскизов проекта предполагал устройство высоких (в высоту 3-4-х этажей здания) арок, соединяющих фасады ризалитов в одну линию, и, тем самым, образующих небольшие замкнутые пространства (два внутренних дворика), украшенные фонтанами. В этом случае на входе образовывался высокий, открытый, арочный вестибюль, перекрытый крестовыми сводами. Верхние части внутренних плоскостей данных арок декорированы вставками-барельефами, также тематически связанными с занятием декоративно-прикладным и монументальным искусством.

Другая часть эскизов, не содержащая соединительных арок, предполагала установку колонн коринфского ордера по периметру центрального ризалита. Также на колоннаде, но уже дорического ордера, установлены балконы, расположенные по торцевым фасадам боковых ризалитов (с выходом в половину главного фасада).

Итак, как видим, от неоклассицизма Объект берет статичность, монументализм, основательность объемов, иерархичность их расположения друг относительно друга (массивное основание, более легкий за счет декора верх здания). Основные объемы здания отражают присущую советской неоклассике геометричность (симметричность и лаконичность форм) в решении объемов здания.

Завершенность постройке (ее визуально выраженную статичность), придает декор фасадов. По проекту в декоративном убранстве, одновременно, нашли отражение и неоклассицизм и предпосылки к отказу от архитектурных излишеств.

Наиболее существенной особенностью всех эскизов фасадов Объекта является обилие одиночных и парных скульптурных форм, символизирующих разные специальности и искусства, которым обучали в Строгановском училище. Один из эскизов предполагает размещение на главных фасадах боковых ризалитов крупных барельефов, также иллюстрирующих занятие обучающихся декоративно-прикладными искусствами.

Треугольные фронтоны главного ризалита, в том числе на одном эскизе и боковых ризалитов, украшены пышной советской государственной символикой: присутствует пятиконечная звезда, изображение серпа и молота, лавровых веток и венков. Картуши с аналогичной тематикой присутствуют над окнами и на углах здания. На фасаде последнего этажа здания в проемах между окнами проектировщиками предполагалось разместить, своего рода, гербы каждой из специальностей, по которым шла в то время подготовка в Строгановке.

На одном из эскизов запечатлен широкий лепной пояс, проходящий по всему главному фасаду и представленный в виде барельефа-растительного орнамента с вкрапленными в него пятиконечными звездами.

Эскизный проект предполагал устройство нескольких входов в здание: за исключением входной группы центрального ризалита, сами боковые ризалиты имели по два входа с прямоугольными дверными проемами по главному фасаду.

Кроме того, особенностью выступает вертикальное членение фасадов основного здания и ризалитов. Если на фасаде основного здания расположились высокие арочные плоские наличники, установленные на плоские колонны и придающие зданию устремленность вверх, то торцевые фасады боковых ризалитов симметрично имеют по два высоких (в 2 этажа) наличника, состоящих из плоских, прямоугольных колонн, соединенных между собой декоративными сандриками.

Все эскизы здания предполагают устройство венчающего классического карниза с несколькими уровнями плоскостей и рядом декоративных сухариков в месте перехода в фасад.

Данные декоративные элементы призваны уравновесить массивность колоннады центрального ризалита и связать все убранство фасадов здания в некую единую композиционную схему, отражающую, с одной стороны, величие советского прикладного искусства, которому в этом здании будут обучать, с другой стороны, - показывающую специфику архитектуры зрелого периода неоклассики и сталинского ампира, которые начинают саморефлексию над своим формообразованием и подходами к архитектурным решениям зданий.

На стадии проектирования предполагалось задействовать дворовую территорию, создав за счет возведения четырех корпусов площадь с фонтанами и благоустройством.

По своей внутренней планировке основной объем здания содержит схему учебных аудиторий и мастерских. Планировка ризалитов главного фасада решена более парадно: здесь высокие потолки, неоклассические элементы декора, тематически основанные на советской истории и идеологии.

В январе 1951 г. проект здания Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) был рассмотрен на заседании Архитектурного Совета Управления по делам архитектуры г. Москвы (ЦГА Москвы, Ф. Т-60, Оп. 1 т, д. 124, л. 11).

По результатам постановили, что предложенное архитекторами мастерской академика архитектуры И.В. Жолтовского в проекте решение архитектурно-пространственной композиции здания и принцип застройки участка может быть взят за основу после согласования с Министерством городского строительства СССР.

В качестве рекомендации по дальнейшей доработке проекта архитектурным советом указано на:

- внесение большей четкости в функциональное расположение помещений и в их группировку с целью достижения большей экономичности и рациональной связи между отдельными частями здания;

- более компактное решение объема здания и упразднение одноэтажных пристроек;

- ликвидацию излишеств, а именно колоннады у торцов боковых корпусов, 4-х этажной глубокой лоджии на дворовом фасаде, высоты потолков внутренних помещений.

В ходе доработок проекта конструктивное и декоративное убранство здания упрощается. Проектировщик отказывается от системы арок, соединяющих три ризалита по главному фасаду; треугольный фронтон остается только один – над центральным ризалитом. Большая часть предполагаемых скульптур и декоративных композиций убирается; осуществляется установка только 5-ти скульптурных фигур, символизирующих художественные специальности, по которым велась подготовка в училище. Декор плоскости фасадов ограничивается рустовкой углов ризалитов и основного объема здания. Также была оставлена без реализации идея задействования дворовой территории.

В 1954-1958 гг. проходит строительство нового здания на Волоколамском шоссе и сюда переезжает Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское).

Завершенность постройке (ее визуально выраженную статичность), придает декор фасадов. По проекту в декоративном убранстве, одновременно, нашли отражение и неоклассицизм и предпосылки к отказу от архитектурных излишеств.

Наиболее существенной особенностью всех эскизов фасадов Объекта является обилие одиночных и парных скульптурных форм, символизирующих разные специальности и искусства, которым обучали в Строгановском училище. Один из эскизов предполагает размещение на главных фасадах боковых ризалитов крупных барельефов, также иллюстрирующих занятие обучающихся декоративно-прикладными искусствами.

Треугольные фронтоны главного ризалита, в том числе на одном эскизе и боковых ризалитов, украшены пышной советской государственной символикой: присутствует пятиконечная звезда, изображение серпа и молота, лавровых веток и венков. Картуши с аналогичной тематикой присутствуют над окнами и на углах здания. На фасаде последнего этажа здания в проемах между окнами проектировщиками предполагалось разместить, своего рода, гербы каждой из специальностей, по которым шла в то время подготовка в Строгановке.

На одном из эскизов запечатлен широкий лепной пояс, проходящий по всему главному фасаду и представленный в виде барельефа-растительного орнамента с вкрапленными в него пятиконечными звездами.

Эскизный проект предполагал устройство нескольких входов в здание: за исключением входной группы центрального ризалита, сами боковые ризалиты имели по два входа с прямоугольными дверными проемами по главному фасаду.

Кроме того, особенностью выступает вертикальное членение фасадов основного здания и ризалитов. Если на фасаде основного здания расположились высокие арочные плоские наличники, установленные на плоские колонны и придающие зданию устремленность вверх, то торцевые фасады боковых ризалитов симметрично имеют по два высоких (в 2 этажа) наличника, состоящих из плоских, прямоугольных колонн, соединенных между собой декоративными сандриками.

Все эскизы здания предполагают устройство венчающего классического карниза с несколькими уровнями плоскостей и рядом декоративных сухариков в месте перехода в фасад.

Данные декоративные элементы призваны уравновесить массивность колоннады центрального ризалита и связать все убранство фасадов здания в некую единую композиционную схему, отражающую, с одной стороны, величие советского прикладного искусства, которому в этом здании будут обучать, с другой стороны, - показывающую специфику архитектуры зрелого периода неоклассики и сталинского ампира, которые начинают саморефлексию над своим формообразованием и подходами к архитектурным решениям зданий.

На стадии проектирования предполагалось задействовать дворовую территорию, создав за счет возведения четырех корпусов площадь с фонтанами и благоустройством.

По своей внутренней планировке основной объем здания содержит схему учебных аудиторий и мастерских. Планировка ризалитов главного фасада решена более парадно: здесь высокие потолки, неоклассические элементы декора, тематически основанные на советской истории и идеологии.

В январе 1951 г. проект здания Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) был рассмотрен на заседании Архитектурного Совета Управления по делам архитектуры г. Москвы (ЦГА Москвы, Ф. Т-60, Оп. 1 т, д. 124, л. 11).

По результатам постановили, что предложенное архитекторами мастерской академика архитектуры И.В. Жолтовского в проекте решение архитектурно-пространственной композиции здания и принцип застройки участка может быть взят за основу после согласования с Министерством городского строительства СССР.

В качестве рекомендации по дальнейшей доработке проекта архитектурным советом указано на:

- внесение большей четкости в функциональное расположение помещений и в их группировку с целью достижения большей экономичности и рациональной связи между отдельными частями здания;

- более компактное решение объема здания и упразднение одноэтажных пристроек;

- ликвидацию излишеств, а именно колоннады у торцов боковых корпусов, 4-х этажной глубокой лоджии на дворовом фасаде, высоты потолков внутренних помещений.

В ходе доработок проекта конструктивное и декоративное убранство здания упрощается. Проектировщик отказывается от системы арок, соединяющих три ризалита по главному фасаду; треугольный фронтон остается только один – над центральным ризалитом. Большая часть предполагаемых скульптур и декоративных композиций убирается; осуществляется установка только 5-ти скульптурных фигур, символизирующих художественные специальности, по которым велась подготовка в училище. Декор плоскости фасадов ограничивается рустовкой углов ризалитов и основного объема здания. Также была оставлена без реализации идея задействования дворовой территории.

В 1954-1958 гг. проходит строительство нового здания на Волоколамском шоссе и сюда переезжает Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское).

С конца 1960-х гг. по начало 1990-х гг. с дворовой стороны основного здания училища возводится новый многоэтажный корпус (первоначально планировался как 11-ти этажный). Расширение учебных площадей для Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) было санкционировано постановлением Совета Министров СССР от 18.10.1968 г. № 821 «Об улучшении использования достижений технической эстетики в народном хозяйстве»; постановлением Совета Министров РСФСР от 29.10.1968 г. № 708 «Об улучшении использования достижений технической эстетики в народном хозяйстве РСФСР».

Во исполнение указанных документов 03 октября 1969 г. Исполнительным комитетом Московского городского совета депутатов трудящихся издается распоряжение № 2269 (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 5).

Согласно данному документу Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР было разрешено строительство учебного корпуса для Московского высшего художественно-промышленного училища (быв. Строгановское) по Волоколамскому ш., д. 9, вл. 9.

К октябрю 1969 г. относится отведение Мосгорисполкомом земельного участка под строительство нового корпуса.

В феврале 1970 г. Главное Архитектурно-планировочное управление г. Москвы выдает разрешительное письмо № 8/198р на строительство нового учебного корпуса для Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) посредством встройки между существующими 2-3 этажными учебными корпусами 10-этажного здания, а также на надстройку уже существующих зданий учебного заведения (ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 46а). Данный документ ограничил параметры разрешенного строительства здания, которые не должны были превышать 50 000 куб. м.

В августе 1972 г. проходило заседание Экспертного управления Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы, на котором был рассмотрен технический проект нового корпуса. Проект разрабатывался мастерской № 6 Управления «Моспроект-I» (авторы проекта: Г.А. Захаров, Г.И. Кулебакин; авторский коллектив в составе: главный архитектор проекта М.Н. Мошинский, архитектор А.И. Свиридов, инженеры Ю.В. Минаев, М.И. Эйдис) (выписка из протокола от 26.08.1972 № 110).

После этого подготовка проекта продолжилась.

По результатам архивных исследований выявлено описание архитектурно-планировочного решения, предусмотренного проектом строительства нового здания (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 18-21, 26-32).

По проекту здание имело после корректировки 10 этажей (дополнительно – цокольный этаж); его площадь составляла чуть больше 9000 кв.м. (цокольный этаж – 985 кв.м.; 1 этаж – 847 кв.м.; 2 этаж – 1120 кв.м.; 3 этаж – 1098 кв.м.; 4-6 этажи – 2490 кв.м.; 7-10 этажи – 2888 кв.м.).

В основном помещения в новом здании планировались как учебные и рабочие для кафедр монументально-декоративной живописи (880 кв.м.); интерьера, выставок и реклам (480 кв.м.); промышленной графики (540 кв.м.); мебели (640 кв.м.); художественной обработки металла (470 кв.м.); художественного конструирования (780 кв.м.); декоративных тканей (555 кв.м.); стекла (425 кв.м.); керамики (485 кв.м.); реставрации (540 кв.м.).

Проектировалось устройство 2-х пассажирских лифтов; 1-го грузового лифта.

По своей планировочной структуре здание в плане представляло «лифтовый холл в центре корпуса и две эвакуационные лестницы в торцах». Обе лестницы размещены в несгораемых коробках; посредством них можно попасть в технический этаж и на крышу здания. Одна лестница запроектирована незадымляемой.

Согласно заданию на проектирование от 25.06.1970 г., разработанному Московским высшим художественно-промышленным училищем (бывшим Строгановским) и утвержденному Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР, необходимость устройства надстройки и постройки нового здания обусловлена желанием улучшить учебные помещения для нарастающего числа студентов.

В новом здании проектировались следующие категории помещений:

1. Рабочие комнаты-мастерские, необходимые для курсовых групп по всем специальным кафедрам училища. Размеры этих комнат рассчитывались исходя из необходимого для студента для занятий места (планшеты, подрамник и т.п.). Так заданием на проектирование было определено, что для студентов кафедры монументально-декоративной живописи необходимо 11-12 кв.м.; для студента кафедр интерьера, реставрации, декоративных кафедр – 5-5,5 кв.м.; для студента других кафедр – 4 кв.м. С учетом среднего числа учебных групп в 15 студентов средняя площадь аудитории планировалась в 60-80 кв.м.; для занятий монументально-декоративной живописью – 180 кв.м. Для увеличения пространств предполагалось использовать передвижные перегородки между аудиториями.

2. Общевузовские выставочные помещения, которые проектировались для проведения семестровых и годовых просмотров комплексных студенческих работ по живописи, рисунку, скульптуре, конструированию, композиции и др. Предполагалось, что для одного студента такая площадь должна составлять около 6-7 кв.м.

3. Методические кабинеты, по своей площади, предполагающие проведение занятия, как минимум, с 15 студентами.

4. Служебные помещения кафедр, включающие в себя кабинет руководителя и пространство для секретаря и посетителей (в некоторых случаях, подсобные помещения).

5. Рабочие комнаты для дипломников вечернего отделения.

6. Дополнительные производственные мастерские, предусматривающие параллельное использование разными кафедрами.

7. Обширное подвальное помещение под всем зданием для складских помещений.

Перечисленные помещения здания обеспечиваются соответствующими системами вентиляции, электрооборудования, водоснабжения и водоотведение, теплоснабжения и др. Большая часть коммуникаций расположена в подвальном этаже.

В ходе архивных изысканий установлено техническое описание и схемы обустройства водоснабжения, канализации, газоснабжения, наружных сетей, слаботочных систем (телефонного и радио вводов и др.) (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 27-30). Также обнаружен документ, подробно описывающий требования к противопожарным мероприятиям (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 31-32).

В подвальном этаже запроектировано размещение лифтового холла, венткамер, распиловочной и др.

На этаже предусмотрены санузлы; такие этажи чередуются через один.

Коридоры проектируется как рекреационные и позволяющие устраивать выставки работ студентов. С историческим зданием новый корпус соединяется подземным переходом и боковыми коридорами в уровне 2-го этажа.

Согласно архитектурно-планировочному описанию, содержащемуся в техническом проекте постройки нового здания, оно должно стать фоном для исторического корпуса училища, возведенного по проекту архитектора И.В. Жолтовского; в совокупности оба здания образуют единый комплекс.

Новый корпус по проекту был решен ярусами: первые семь этажей имели протяженность в 105 метров; выше – в 93 метра. Северный фасад по причине необходимости света в помещениях, расположенных с этой стороны, имеет большое количество окон и стекла в оформлении.

Открытая терраса в уровне 4-го этажа, подчеркивая ярусность здания, композиционно соединяет его с историческим корпусом. В композицию нижних этажей включены две декоративные скульптуры.

С южной стороны, согласно планировочной структуре, размещены рекреационные коридоры. Их функциональное назначение определило архитектурное решение фасадов – сплошная стена с относительно небольшим количеством проемов.

Материал строящегося здания планировалось соотносить с историческим корпусом. С этой целью было предусмотрено использование облицовочных фактур и специальной краски. Витражи северного фасада запроектированы с частичным применением алюминия.

Во внутренних помещениях предполагалось использовать простые материалы, подчеркивающие утилитарность помещений.

Образующийся в результате постройки нового корпуса внутренний двор проектировался как летний сад. К размещению здесь планировались малые скульптурные формы, в том числе и работы студентов.

В 1976 г. начинаются строительные работы. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Исполкома Московского городского совета депутатов трудящихся выдается разрешение № 07508 на производство подготовительных и основных строительно-монтажных работ по возведению нового корпуса (ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 37).

Согласно разрешению производственные работы выполнялись СМУ-4 1-го строительно-монтажного треста. С 1978 г. работами на Объекте руководил инженер-строитель, производитель работ В.Г. Подойма (приказ от 13.01.1978 г. № 16; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 32); с 1982 г. – инженер-строитель М.Д. Артемов (приказ от 02.07.1982 г. № 331; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 13).

С 1976 г. технический надзор со стороны Московского высшего художественно-промышленного училища за проведением работ осуществлял инженер-строитель В.П. Королев (приказ от 14.09.1976 г. № 827; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 34).

Разрешение первоначально выдавалось со сроком действия до июля 1979 г., однако потом неоднократно продлевалось (до 1980 г., 1983 г., 1987 г., 1989 г., 1990 г.). Согласно справке на выдачу разрешительной документации в 1990 г., на последнем этапе, оно было выдано на проведение отделочных работ в новопостроенном здании.

К 1992 г. строительство нового корпуса завершается и сразу начинает использоваться. Текущее обустройство внутренних помещений здания продолжалось уже после введения его в эксплуатацию.

По причине долгого возведения это здание стилистически соединяет в себе разнородные архитектурные формы, планировку и детали декора.

Таким образом, Объект, возведенный по проекту, подготовленному мастерской академика архитектуры И.В. Жолтовского при его непосредственном участии, а также архитекторов Г.Г. Лебедева и А.А. Каирова, являет собой образец поздней архитектуры советского неоклассицизма с характерными признаками намечающегося отказа от «архитектурных излишеств». С неоклассицизмом здание роднит симметричность, выверенность и лаконичность его геометрических форм; иерархическая структура расположения частей здания. Но при этом архитектурный декор фасадов сохраняется фрагментарно, подчеркивая только лишь объемы ризалитов.

Во исполнение указанных документов 03 октября 1969 г. Исполнительным комитетом Московского городского совета депутатов трудящихся издается распоряжение № 2269 (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 5).

Согласно данному документу Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР было разрешено строительство учебного корпуса для Московского высшего художественно-промышленного училища (быв. Строгановское) по Волоколамскому ш., д. 9, вл. 9.

К октябрю 1969 г. относится отведение Мосгорисполкомом земельного участка под строительство нового корпуса.

В феврале 1970 г. Главное Архитектурно-планировочное управление г. Москвы выдает разрешительное письмо № 8/198р на строительство нового учебного корпуса для Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) посредством встройки между существующими 2-3 этажными учебными корпусами 10-этажного здания, а также на надстройку уже существующих зданий учебного заведения (ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 46а). Данный документ ограничил параметры разрешенного строительства здания, которые не должны были превышать 50 000 куб. м.

В августе 1972 г. проходило заседание Экспертного управления Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы, на котором был рассмотрен технический проект нового корпуса. Проект разрабатывался мастерской № 6 Управления «Моспроект-I» (авторы проекта: Г.А. Захаров, Г.И. Кулебакин; авторский коллектив в составе: главный архитектор проекта М.Н. Мошинский, архитектор А.И. Свиридов, инженеры Ю.В. Минаев, М.И. Эйдис) (выписка из протокола от 26.08.1972 № 110).

После этого подготовка проекта продолжилась.

По результатам архивных исследований выявлено описание архитектурно-планировочного решения, предусмотренного проектом строительства нового здания (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 18-21, 26-32).

По проекту здание имело после корректировки 10 этажей (дополнительно – цокольный этаж); его площадь составляла чуть больше 9000 кв.м. (цокольный этаж – 985 кв.м.; 1 этаж – 847 кв.м.; 2 этаж – 1120 кв.м.; 3 этаж – 1098 кв.м.; 4-6 этажи – 2490 кв.м.; 7-10 этажи – 2888 кв.м.).

В основном помещения в новом здании планировались как учебные и рабочие для кафедр монументально-декоративной живописи (880 кв.м.); интерьера, выставок и реклам (480 кв.м.); промышленной графики (540 кв.м.); мебели (640 кв.м.); художественной обработки металла (470 кв.м.); художественного конструирования (780 кв.м.); декоративных тканей (555 кв.м.); стекла (425 кв.м.); керамики (485 кв.м.); реставрации (540 кв.м.).

Проектировалось устройство 2-х пассажирских лифтов; 1-го грузового лифта.

По своей планировочной структуре здание в плане представляло «лифтовый холл в центре корпуса и две эвакуационные лестницы в торцах». Обе лестницы размещены в несгораемых коробках; посредством них можно попасть в технический этаж и на крышу здания. Одна лестница запроектирована незадымляемой.

Согласно заданию на проектирование от 25.06.1970 г., разработанному Московским высшим художественно-промышленным училищем (бывшим Строгановским) и утвержденному Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР, необходимость устройства надстройки и постройки нового здания обусловлена желанием улучшить учебные помещения для нарастающего числа студентов.

В новом здании проектировались следующие категории помещений:

1. Рабочие комнаты-мастерские, необходимые для курсовых групп по всем специальным кафедрам училища. Размеры этих комнат рассчитывались исходя из необходимого для студента для занятий места (планшеты, подрамник и т.п.). Так заданием на проектирование было определено, что для студентов кафедры монументально-декоративной живописи необходимо 11-12 кв.м.; для студента кафедр интерьера, реставрации, декоративных кафедр – 5-5,5 кв.м.; для студента других кафедр – 4 кв.м. С учетом среднего числа учебных групп в 15 студентов средняя площадь аудитории планировалась в 60-80 кв.м.; для занятий монументально-декоративной живописью – 180 кв.м. Для увеличения пространств предполагалось использовать передвижные перегородки между аудиториями.

2. Общевузовские выставочные помещения, которые проектировались для проведения семестровых и годовых просмотров комплексных студенческих работ по живописи, рисунку, скульптуре, конструированию, композиции и др. Предполагалось, что для одного студента такая площадь должна составлять около 6-7 кв.м.

3. Методические кабинеты, по своей площади, предполагающие проведение занятия, как минимум, с 15 студентами.

4. Служебные помещения кафедр, включающие в себя кабинет руководителя и пространство для секретаря и посетителей (в некоторых случаях, подсобные помещения).

5. Рабочие комнаты для дипломников вечернего отделения.

6. Дополнительные производственные мастерские, предусматривающие параллельное использование разными кафедрами.

7. Обширное подвальное помещение под всем зданием для складских помещений.

Перечисленные помещения здания обеспечиваются соответствующими системами вентиляции, электрооборудования, водоснабжения и водоотведение, теплоснабжения и др. Большая часть коммуникаций расположена в подвальном этаже.

В ходе архивных изысканий установлено техническое описание и схемы обустройства водоснабжения, канализации, газоснабжения, наружных сетей, слаботочных систем (телефонного и радио вводов и др.) (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 27-30). Также обнаружен документ, подробно описывающий требования к противопожарным мероприятиям (ЦГА Москвы, Ф.3, Оп. 73, д. 1915, л. 31-32).

В подвальном этаже запроектировано размещение лифтового холла, венткамер, распиловочной и др.

На этаже предусмотрены санузлы; такие этажи чередуются через один.

Коридоры проектируется как рекреационные и позволяющие устраивать выставки работ студентов. С историческим зданием новый корпус соединяется подземным переходом и боковыми коридорами в уровне 2-го этажа.

Согласно архитектурно-планировочному описанию, содержащемуся в техническом проекте постройки нового здания, оно должно стать фоном для исторического корпуса училища, возведенного по проекту архитектора И.В. Жолтовского; в совокупности оба здания образуют единый комплекс.

Новый корпус по проекту был решен ярусами: первые семь этажей имели протяженность в 105 метров; выше – в 93 метра. Северный фасад по причине необходимости света в помещениях, расположенных с этой стороны, имеет большое количество окон и стекла в оформлении.

Открытая терраса в уровне 4-го этажа, подчеркивая ярусность здания, композиционно соединяет его с историческим корпусом. В композицию нижних этажей включены две декоративные скульптуры.

С южной стороны, согласно планировочной структуре, размещены рекреационные коридоры. Их функциональное назначение определило архитектурное решение фасадов – сплошная стена с относительно небольшим количеством проемов.

Материал строящегося здания планировалось соотносить с историческим корпусом. С этой целью было предусмотрено использование облицовочных фактур и специальной краски. Витражи северного фасада запроектированы с частичным применением алюминия.

Во внутренних помещениях предполагалось использовать простые материалы, подчеркивающие утилитарность помещений.

Образующийся в результате постройки нового корпуса внутренний двор проектировался как летний сад. К размещению здесь планировались малые скульптурные формы, в том числе и работы студентов.

В 1976 г. начинаются строительные работы. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Исполкома Московского городского совета депутатов трудящихся выдается разрешение № 07508 на производство подготовительных и основных строительно-монтажных работ по возведению нового корпуса (ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 37).

Согласно разрешению производственные работы выполнялись СМУ-4 1-го строительно-монтажного треста. С 1978 г. работами на Объекте руководил инженер-строитель, производитель работ В.Г. Подойма (приказ от 13.01.1978 г. № 16; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 32); с 1982 г. – инженер-строитель М.Д. Артемов (приказ от 02.07.1982 г. № 331; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 13).

С 1976 г. технический надзор со стороны Московского высшего художественно-промышленного училища за проведением работ осуществлял инженер-строитель В.П. Королев (приказ от 14.09.1976 г. № 827; ЦГА Москвы, Ф.т3, Оп. 73, д. 1919, л. 34).

Разрешение первоначально выдавалось со сроком действия до июля 1979 г., однако потом неоднократно продлевалось (до 1980 г., 1983 г., 1987 г., 1989 г., 1990 г.). Согласно справке на выдачу разрешительной документации в 1990 г., на последнем этапе, оно было выдано на проведение отделочных работ в новопостроенном здании.

К 1992 г. строительство нового корпуса завершается и сразу начинает использоваться. Текущее обустройство внутренних помещений здания продолжалось уже после введения его в эксплуатацию.

По причине долгого возведения это здание стилистически соединяет в себе разнородные архитектурные формы, планировку и детали декора.

Таким образом, Объект, возведенный по проекту, подготовленному мастерской академика архитектуры И.В. Жолтовского при его непосредственном участии, а также архитекторов Г.Г. Лебедева и А.А. Каирова, являет собой образец поздней архитектуры советского неоклассицизма с характерными признаками намечающегося отказа от «архитектурных излишеств». С неоклассицизмом здание роднит симметричность, выверенность и лаконичность его геометрических форм; иерархическая структура расположения частей здания. Но при этом архитектурный декор фасадов сохраняется фрагментарно, подчеркивая только лишь объемы ризалитов.