(с декабря 1932 г. до 1939 г.)

(выдержки из историко-культурных исследований)

(выдержки из историко-культурных исследований)

Сегодня мы продолжаем знакомить читателей с историей и архитектурой прекрасного «города Юности» – Комсомольска-на-Амуре. 10 декабря 1932 г. село Пермское Нижнетамбовского района Дальневосточного края было объединено с поселением Дзёмги и постановлением Президиума ВЦИК СССР преобразовано в город Комсомольск‑на‑Амуре с выделением последнего в самостоятельную административно-территориальную единицу с непосредственным подчинением Комсомольского горсовета исполкому Дальневосточного края[1].

Комсомольск‑на‑Амуре, с идеологической точки зрения, должен был стать воплощением образцового социалистического города, а его строительство, с практической стороны, должно было решить военную, экономическую и геополитическую задачи.

В начале мая 1933 г. в Комсомольск‑на‑Амуре прибыла первая партия заключенных в количестве 300 человек. До середины 1950-х гг. город будет одним из центров ГУЛАГа на Дальнем Востоке.

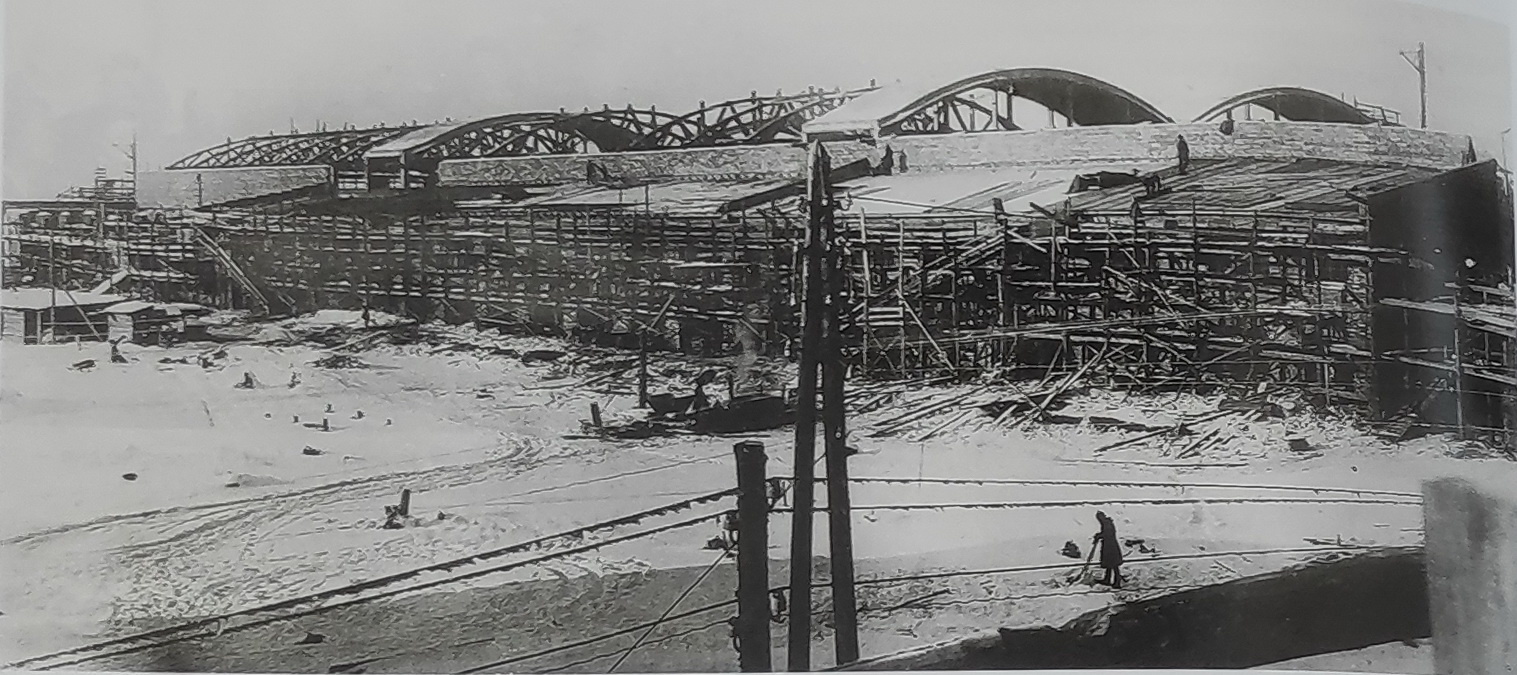

12 июня 1933 г. состоялась закладка Амурского судостроительного завода, а именно корпусообрабатывающего цеха.

Комсомольск‑на‑Амуре, с идеологической точки зрения, должен был стать воплощением образцового социалистического города, а его строительство, с практической стороны, должно было решить военную, экономическую и геополитическую задачи.

В начале мая 1933 г. в Комсомольск‑на‑Амуре прибыла первая партия заключенных в количестве 300 человек. До середины 1950-х гг. город будет одним из центров ГУЛАГа на Дальнем Востоке.

12 июня 1933 г. состоялась закладка Амурского судостроительного завода, а именно корпусообрабатывающего цеха.

В помощь строителям при Наркомате тяжелой промышленности был создан особый корпус военных строителей, первые батальоны которых, не дожидаясь навигации, в январе 1934 г. в тяжелейших погодных условиях совершили 12-дневный лыжный переход по льду Амура от Хабаровска до Комсомольска. В 2002 г. в Яблоневом саду Центрального округа участникам Ледового перехода был поставлен памятник.

К концу 1933 г. в рамках строительства города было выкорчевано 255 га тайги и проложено 20 км дорог. На тот момент Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные поселки, соединенные пешеходными тропами и грунтовыми дорогами, а также саманные бараки и шалаши. По имени главного инженера А.И. Каттеля, возглавившего строительство города на начальном этапе, поселки прозвали Каттельград.

В 1930-е гг. Правосилинский район (позже Центральный) застраивался менее упорядоченно, чем Левосилинский (позднее Ленинский), в котором строительство велось по специально разработанным проектам Ленинградского Гипрогора в капитальных конструкциях. В 1933 г. Управление строительства высказалось за форсирование работ по возведению двухэтажных деревянных домов и отказ от временного жилья. В Правосилинском районе предполагалось построить 15 домов с применением нового типа здания – брусчатого барака, для которого на лесозаводе изготавливались основные конструкции и детали, а сборка производилась на месте. Такой способ позволял экономить рабочую силу и стандартизировать производство, однако не учитывал острый дефицит леса.

В начале 1934 г. по генплану «Промстройпроекта» началось комплексное возведение первого в городе жилого квартала, названного «Брусчаткой» по основному используемому в строительстве зданий материалу. Поселок располагался в границах современных улиц Кирова, Красногвардейской, Комсомольской и проспекта Сталина (ныне проспект Мира). Из 15 домов барачного типа три были двухэтажными. Проект жилого дома был подготовлен московским архитектором, профессором Н.В. Марковниковым. В комплекс поселка входили столовая, детский сад, магазин, клуб и котельная для обеспечения первого в городе центрального отопления. К тому же впервые в Комсомольске-на-Амуре было проведено комплексное благоустройство, а именно: сооружен деревянный тротуар, самый широкий из которых был проложен вдоль первой улицы города, названной в честь известного советского государственного и партийного деятеля Сергея Мироновича Кирова.

В 1934 г. рядом со строящимися доками судостроительного завода на берегу Амура появился также поселок Аварийный (в районе современного автовокзала и восточнее), который состоял из 30 каменных и деревянных коттеджей, а также деревянных 12-квартирных домов. Тогда же возник барачный поселок Комсомольский, поселок Пожарный. Год спустя на берегу Амура и в других местах возникли ИТРовский, Коттеджный, Коммунстрой, Барачный и другие поселки, были построены клуб «Ударник» (не сохранился, располагался на территории современного парка «Судостроитель»), баня, больница. Распространение получило индивидуальное строительство. Конкурс на лучший проект был проведен архитекторами «Дальпромстроя» Кривицким, Молотшевым и Бердиным. До Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) возникли крупные районы усадебной застройки: Мылки, 4‑й Силинский, Амурсталевский и Майский.

Параллельно с возведением зданий жилищного и культурно-бытового назначения развивалось промышленное производство. В мае 1935 г. было принято решение о строительстве в городе металлургического завода («Амурсталь»), и 26 июня того же года он был заложен. Вместе с этим рос и развивался судостроительный завод, темпы строительства которого были значительно увеличены за счет привлечения группы специалистов Николаевского государственного судостроительного завода в количестве 400 человек. Сам Николаевский завод стал поставщиком всех заготовок, материалов и оборудования для будущих подводных лодок и эсминцев. В Комсомольске-на-Амуре был открыт вечерний рабфак для обучения рабочей молодежи профессиям судостроителей, а также курсы для подготовки к поступлению в ВУЗы и техникумы лучших учеников. Вместе с этим велась работа по организации судостроительного производства. Не дожидаясь готовности доков, на берегу Силинского озера рабочие приступили к сооружению временной судосборочной верфи, были организованы участки сборочных, кузнечных, медницких, столярно-малярных работ, подготовлены стапеля для закладки первого корабля, а именно подводной лодки XI серии. Первая лодка Л-11 была заложена 25 мая 1935 г., когда завод еще официально не был признан действующим (это произойдет 1 июля 1936 г.). Несмотря на слабую техническую оснащенность временной верфи, сложные климатические условия, 16 июня 1936 г. подводная лодка Л-11 была спущена на воду[2].

Наряду с жилищным и промышленным строительством решался вопрос транспортной доступности Комсомольска. В январе 1935 г. заключенными ГУЛАГа было начато возведение железной дороги от Комсомольска‑на‑Амуре до Хабаровска. Работы были окончены к ноябрю следующего 1936 г. В 1937 г. было проложено Комсомольское шоссе, соединившее строительные площадки авиационного и судостроительного заводов, называемые «Город» и «Дзёмги». До этого связь между ними осуществлялась по тропкам вдоль берега Амура и через Силинку.

К концу 1933 г. в рамках строительства города было выкорчевано 255 га тайги и проложено 20 км дорог. На тот момент Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные поселки, соединенные пешеходными тропами и грунтовыми дорогами, а также саманные бараки и шалаши. По имени главного инженера А.И. Каттеля, возглавившего строительство города на начальном этапе, поселки прозвали Каттельград.

В 1930-е гг. Правосилинский район (позже Центральный) застраивался менее упорядоченно, чем Левосилинский (позднее Ленинский), в котором строительство велось по специально разработанным проектам Ленинградского Гипрогора в капитальных конструкциях. В 1933 г. Управление строительства высказалось за форсирование работ по возведению двухэтажных деревянных домов и отказ от временного жилья. В Правосилинском районе предполагалось построить 15 домов с применением нового типа здания – брусчатого барака, для которого на лесозаводе изготавливались основные конструкции и детали, а сборка производилась на месте. Такой способ позволял экономить рабочую силу и стандартизировать производство, однако не учитывал острый дефицит леса.

В начале 1934 г. по генплану «Промстройпроекта» началось комплексное возведение первого в городе жилого квартала, названного «Брусчаткой» по основному используемому в строительстве зданий материалу. Поселок располагался в границах современных улиц Кирова, Красногвардейской, Комсомольской и проспекта Сталина (ныне проспект Мира). Из 15 домов барачного типа три были двухэтажными. Проект жилого дома был подготовлен московским архитектором, профессором Н.В. Марковниковым. В комплекс поселка входили столовая, детский сад, магазин, клуб и котельная для обеспечения первого в городе центрального отопления. К тому же впервые в Комсомольске-на-Амуре было проведено комплексное благоустройство, а именно: сооружен деревянный тротуар, самый широкий из которых был проложен вдоль первой улицы города, названной в честь известного советского государственного и партийного деятеля Сергея Мироновича Кирова.

В 1934 г. рядом со строящимися доками судостроительного завода на берегу Амура появился также поселок Аварийный (в районе современного автовокзала и восточнее), который состоял из 30 каменных и деревянных коттеджей, а также деревянных 12-квартирных домов. Тогда же возник барачный поселок Комсомольский, поселок Пожарный. Год спустя на берегу Амура и в других местах возникли ИТРовский, Коттеджный, Коммунстрой, Барачный и другие поселки, были построены клуб «Ударник» (не сохранился, располагался на территории современного парка «Судостроитель»), баня, больница. Распространение получило индивидуальное строительство. Конкурс на лучший проект был проведен архитекторами «Дальпромстроя» Кривицким, Молотшевым и Бердиным. До Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) возникли крупные районы усадебной застройки: Мылки, 4‑й Силинский, Амурсталевский и Майский.

Параллельно с возведением зданий жилищного и культурно-бытового назначения развивалось промышленное производство. В мае 1935 г. было принято решение о строительстве в городе металлургического завода («Амурсталь»), и 26 июня того же года он был заложен. Вместе с этим рос и развивался судостроительный завод, темпы строительства которого были значительно увеличены за счет привлечения группы специалистов Николаевского государственного судостроительного завода в количестве 400 человек. Сам Николаевский завод стал поставщиком всех заготовок, материалов и оборудования для будущих подводных лодок и эсминцев. В Комсомольске-на-Амуре был открыт вечерний рабфак для обучения рабочей молодежи профессиям судостроителей, а также курсы для подготовки к поступлению в ВУЗы и техникумы лучших учеников. Вместе с этим велась работа по организации судостроительного производства. Не дожидаясь готовности доков, на берегу Силинского озера рабочие приступили к сооружению временной судосборочной верфи, были организованы участки сборочных, кузнечных, медницких, столярно-малярных работ, подготовлены стапеля для закладки первого корабля, а именно подводной лодки XI серии. Первая лодка Л-11 была заложена 25 мая 1935 г., когда завод еще официально не был признан действующим (это произойдет 1 июля 1936 г.). Несмотря на слабую техническую оснащенность временной верфи, сложные климатические условия, 16 июня 1936 г. подводная лодка Л-11 была спущена на воду[2].

Наряду с жилищным и промышленным строительством решался вопрос транспортной доступности Комсомольска. В январе 1935 г. заключенными ГУЛАГа было начато возведение железной дороги от Комсомольска‑на‑Амуре до Хабаровска. Работы были окончены к ноябрю следующего 1936 г. В 1937 г. было проложено Комсомольское шоссе, соединившее строительные площадки авиационного и судостроительного заводов, называемые «Город» и «Дзёмги». До этого связь между ними осуществлялась по тропкам вдоль берега Амура и через Силинку.

Такое активное строительство требовало все больше квалифицированных рабочих кадров, в связи с этим численность населения Комсомольска с каждым годом росла. Если в 1932 г. она составляла около 6 тыс. человек, то в 1937 г. – более 60 тыс. человек[3]. В городе работали комсомольцы призывов 1932 и 1934 гг. (в числе прибывших по второму набору был будущий известный летчик, Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев), вербованные, промпереселенцы, солдаты Особого строительного корпуса, заключенные. В 1937 г. прозвучал призыв жены командира Красной армии Валентины Хетагуровой к девушкам приезжать жить на Дальний Восток и работать здесь. Это было необходимо для создания оседлого населения, то есть создания семей. К тому же женские кадры нужны были в медицинских, образовательных организациях и на предприятиях общественного питания. В 1937-1938 гг. прибыло около 8 тыс. девушек‑хетагуровок.

Строительство города велось по проектам различных организаций («Гипрогор», «Промстройпроект», архитектурная мастерская №2 Наркомата тяжелой промышленности, «Проектверфь»), которые исходили из своих собственных ведомственных интересов, ввиду этого не были обеспечены санитарные зоны, отсутствовали четко установленные границы Комсомольска‑на‑Амуре, не были определены места для парков культуры и отдыха, места под строительство медицинских, образовательных учреждений, требующих сохранения естественных озелененных участков. Более того происходила вырубка лесонасаждений. Сложившаяся ситуация требовала разработки генерального плана строительства города, которое велось разными организациями. В 1934 г. эта работа была поручена «Дальпрогору», который создал эскиз плана, определивший расположение парков, аэропорта, вокзала, водных пристаней, больничных городков, жилых кварталов, а также установивший границы территорий организаций-застройщиков. Проект генерального плана с разметкой основных транспортных магистралей готовился местными архитекторами Халтуриным, Бабкиным, Богоявленским и другими.

С 1936 г. над решением проблемы планировки города начало работать Ленинградское отделение «Горстройпроекта». Для сбора необходимых материалов на место выехала бригада, в составе которой находился архитектор Б.В. Данчич. К маю 1937 г. был закончен вариант «Схемы распределения территории г. Комсомольска-на-Амуре», авторы которого постарались учесть уже существующее месторасположение зеленых участков, а также комплекс жилых кварталов судостроительного завода и предложили провести возможную их реконструкцию. «Схема» рассматривалась объединенной экспертной комиссией ЦИК СССР и была утверждена в июне 1937 г. На ее основе в 1938-1939 гг. преимущественно Ленинградским отделением «Горстройпроекта» возник целый ряд проектов застройки отдельных территорий для судостроительного завода, «Амуртяжстроя», стройтреста №36 и др. Однако «Схема» не могла заменить генплан, к разработке которого до 1939 г. так и не приступили.

О тяжелом положении со строительством города можно судить по письму, направленному 13 июня 1938 г. командующим войсками ОКДВА В.К. Блюхером председателю СНК СССР В.М. Молотову. В документе указывалось: «<…> Несмотря на то, что город строится более пяти лет, все еще не создано минимальных коммунальных удобств, а культурное обслуживание почти отсутствует. В настоящее время в г. Комсомольске[‑на‑Амуре] свыше 60 тыс. чел. населения[4], но в городе нет гортеатра, дома обороны и физкультуры, парка культуры и отдыха, дома пионера и школьника. Аэроклуб находится в подвальном этаже бани. Имеется только один клуб при заводе №126 (Дзёмги) <…> Строительство города идет без плана. Проект планировки до сих пор не закончен, причем проектирование ведется в Ленинграде, а не в г. Комсомольске[-на-Амуре]. Отсутствие планировки города ведет к напрасной затрате средств. Уже выстроенные здания приходится сносить. Дорог в городе до сих пор нет. Деревянные тротуары, выстроенные в первые годы строительства, пришли в ветхость и требуют восстановления»[5].

На 20 октября 1938 г. в Комсомольске-на-Амуре имелись авиационный и судостроительный заводы, а также база мелькомбината. В процессе строительства находились пять крупных оборонных предприятий, металлургический комбинат, хлебозавод. К тому же в дальнейшем планировался к возведению еще ряд заводов. В городе работало 8 благоустроенных школ и 10, расположенных в деревянных непригодных для школьников зданиях; имелось 430 больничных коек, родильный дом и две поликлиники, одна из которых представляла собой фактически медпункт судостроительного завода №199. В Комсомольске-на-Амуре работали 58 торговых точек, четыре столовых, расположенных в бараках, несколько столовых буфетного типа на отдельных предприятиях и стройках, действовали две бани, одна из которых – при авиационном заводе №126. К октябрю 1938 г. была начата проводка уличного освещения на временных столбах[6].

К тому же в довоенные годы в Правосилинском районе были построены каменная школа им. С. Орджоникидзе (ныне АмГПГУ – педуниверситет), индустриальный техникум, два детских сада‑ясли, а также многоквартирные жилые дома №31 («Дом жилой», ОКН РЗ[7]) и 49 («Дом жилой», ОКН РЗ,) по улице Кирова, дома №18 и 20 («Дом, где в квартире № 14 в 1938‑1974 годах жил врач, первостроитель г. Комсомольска-на Амуре В.Л. Пендрие», ОКН РЗ) на проспекте Сталина (ныне проспект Мира).

Жилых домов было недостаточно для комфортного размещения горожан, а вышеперечисленных учреждений не хватало для обслуживания населения, которое росло с каждым месяцем. Некоторые здания не были приспособлены под те цели, под которые их использовали. По-прежнему чувствовалась острая необходимость в генеральном плане города. О его разработке и реализации расскажем уже в следующий раз, поэтому продолжение следует…

[1] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 59.

[2] Второе рождение: Амурскому судостроительному заводу – 75 лет. – Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. С. 20-21.

[3] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 126.

[4] В сообщении председателя горисполкома В.М. Пегова от 1 ноября 1938 года указана численность населения, примерно, в 120 тыс. человек (см.: Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 165).

[5] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 157.

[6] Там же. С. 165-168.

[7] Здесь и далее ОКН РЗ – объект культурного наследия регионального значения.

С 1936 г. над решением проблемы планировки города начало работать Ленинградское отделение «Горстройпроекта». Для сбора необходимых материалов на место выехала бригада, в составе которой находился архитектор Б.В. Данчич. К маю 1937 г. был закончен вариант «Схемы распределения территории г. Комсомольска-на-Амуре», авторы которого постарались учесть уже существующее месторасположение зеленых участков, а также комплекс жилых кварталов судостроительного завода и предложили провести возможную их реконструкцию. «Схема» рассматривалась объединенной экспертной комиссией ЦИК СССР и была утверждена в июне 1937 г. На ее основе в 1938-1939 гг. преимущественно Ленинградским отделением «Горстройпроекта» возник целый ряд проектов застройки отдельных территорий для судостроительного завода, «Амуртяжстроя», стройтреста №36 и др. Однако «Схема» не могла заменить генплан, к разработке которого до 1939 г. так и не приступили.

О тяжелом положении со строительством города можно судить по письму, направленному 13 июня 1938 г. командующим войсками ОКДВА В.К. Блюхером председателю СНК СССР В.М. Молотову. В документе указывалось: «<…> Несмотря на то, что город строится более пяти лет, все еще не создано минимальных коммунальных удобств, а культурное обслуживание почти отсутствует. В настоящее время в г. Комсомольске[‑на‑Амуре] свыше 60 тыс. чел. населения[4], но в городе нет гортеатра, дома обороны и физкультуры, парка культуры и отдыха, дома пионера и школьника. Аэроклуб находится в подвальном этаже бани. Имеется только один клуб при заводе №126 (Дзёмги) <…> Строительство города идет без плана. Проект планировки до сих пор не закончен, причем проектирование ведется в Ленинграде, а не в г. Комсомольске[-на-Амуре]. Отсутствие планировки города ведет к напрасной затрате средств. Уже выстроенные здания приходится сносить. Дорог в городе до сих пор нет. Деревянные тротуары, выстроенные в первые годы строительства, пришли в ветхость и требуют восстановления»[5].

На 20 октября 1938 г. в Комсомольске-на-Амуре имелись авиационный и судостроительный заводы, а также база мелькомбината. В процессе строительства находились пять крупных оборонных предприятий, металлургический комбинат, хлебозавод. К тому же в дальнейшем планировался к возведению еще ряд заводов. В городе работало 8 благоустроенных школ и 10, расположенных в деревянных непригодных для школьников зданиях; имелось 430 больничных коек, родильный дом и две поликлиники, одна из которых представляла собой фактически медпункт судостроительного завода №199. В Комсомольске-на-Амуре работали 58 торговых точек, четыре столовых, расположенных в бараках, несколько столовых буфетного типа на отдельных предприятиях и стройках, действовали две бани, одна из которых – при авиационном заводе №126. К октябрю 1938 г. была начата проводка уличного освещения на временных столбах[6].

К тому же в довоенные годы в Правосилинском районе были построены каменная школа им. С. Орджоникидзе (ныне АмГПГУ – педуниверситет), индустриальный техникум, два детских сада‑ясли, а также многоквартирные жилые дома №31 («Дом жилой», ОКН РЗ[7]) и 49 («Дом жилой», ОКН РЗ,) по улице Кирова, дома №18 и 20 («Дом, где в квартире № 14 в 1938‑1974 годах жил врач, первостроитель г. Комсомольска-на Амуре В.Л. Пендрие», ОКН РЗ) на проспекте Сталина (ныне проспект Мира).

Жилых домов было недостаточно для комфортного размещения горожан, а вышеперечисленных учреждений не хватало для обслуживания населения, которое росло с каждым месяцем. Некоторые здания не были приспособлены под те цели, под которые их использовали. По-прежнему чувствовалась острая необходимость в генеральном плане города. О его разработке и реализации расскажем уже в следующий раз, поэтому продолжение следует…

[1] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 59.

[2] Второе рождение: Амурскому судостроительному заводу – 75 лет. – Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. С. 20-21.

[3] Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2013. С. 126.

[4] В сообщении председателя горисполкома В.М. Пегова от 1 ноября 1938 года указана численность населения, примерно, в 120 тыс. человек (см.: Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 165).

[5] Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сборник документов об истории строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре – Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2012. С. 157.

[6] Там же. С. 165-168.

[7] Здесь и далее ОКН РЗ – объект культурного наследия регионального значения.