История возведения новой главной линии сухопутной обороны Владивостокской крепости – «Проект 1910 года». Крепость и остров Русский в последние предреволюционные годы (1909-1917 гг.)

(выдержки из историко-культурных исследований)

(выдержки из историко-культурных исследований)

Владивостокская крепость (ОКН ФЗ «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости») – уникальный комплекс долговременных оборонительных сооружений, памятник отечественной военно-инженерной мысли и техники, создававшийся в период второй половины XIX – первой четверти XX вв.

Оборонительные объекты, выстраивавшиеся во Владивостоке до начала реализации так называемого «Проекта 1910 года», и объекты, возведенные с началом его осуществления, заметно различимы по архитектурному решению. Если фортосооружения, выстроенные до 1910 г., характеризовались элементами традиционной, широко применяемой в гражданских постройках архитектурной стилистикой, то об облике оборонительных сооружений «Проекта 1910 года» исследователь Н.В. Касьянов напротив отзывался следующим образом:

«Развитие технологий строительства укреплений и систем их осады и штурма в начале XX в. породило более конструктивные и освобожденные от излишней декоративности формы. <…> Для военного архитектора масштабность возводимых сооружений служила средством профессионального ответа на социальный заказ. Для укреплений 1910 г. уже более характерны работы с крупными и брутальными архитектурными объемами и массами, объемно-пространственные решения также существенно отличаются от более ранних проектов».

Кроме того, применение при строительстве передовой технологии монолитного бетонирования давало военным зодчим новые пластические возможности формообразования (так появлялись плавные очертания криволинейных поверхностей и закругленные ребра, углы и тяжеловесные геометризованные объемы).

Помимо прочего, характерной чертой оборонительных сооружений, строившихся во Владивостоке по «Проекту 1910 года», являлось и то, что их форма была спроектирована с учетом и в соответствии с особенностями естественного рельефа островных и прибрежных сопок. Причем огневые сооружения рассредотачивали на большой площади с учетом характера рельефа так, чтобы максимально затруднить пристрелку артиллерии потенциального противника.

Весной 1910 г. во Владивостокскую крепость прибыл военный министр В.А. Сухомлинов. По прибытию, министру незамедлительно пришлось решать многочисленные вопросы, связанные с существованием и жизнеобеспечением крепости: от ее фортификационного оснащения до казарменного строительства. В ходе инспекции стало очевидно, что масштабные планы по кардинальному переустройству и усилению данных укреплений, требуют совершенно новых подходов к общей организации проектирования и строительства оборонительных сооружений.

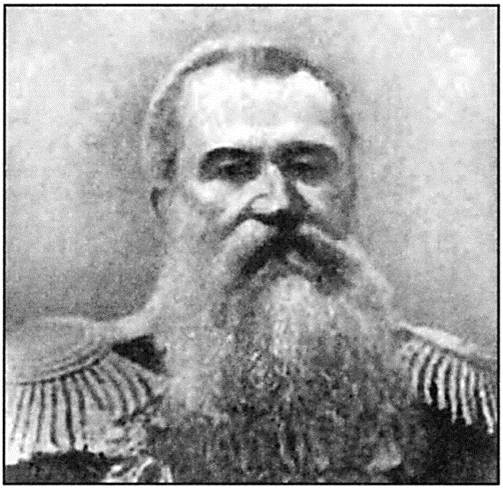

Ранее, все проекты крепостных сооружений плана 1899 г. отправлялись в столицу для согласования и последующего утверждения императором. Однако в изменившихся реалиях (периода после русско-японской войны 1904-1905 гг.) было определено, что принятие основных решений по строительству крепости должно осуществляться непосредственно на месте человеком, облеченным исключительным доверием высшего руководства. Таким человеком – просьбу о командировании которого В.А. Сухомлинов выразил императору Николаю II лично – стал инженер-генерал Александр Петрович Вернардер (1844-1918).

Оборонительные объекты, выстраивавшиеся во Владивостоке до начала реализации так называемого «Проекта 1910 года», и объекты, возведенные с началом его осуществления, заметно различимы по архитектурному решению. Если фортосооружения, выстроенные до 1910 г., характеризовались элементами традиционной, широко применяемой в гражданских постройках архитектурной стилистикой, то об облике оборонительных сооружений «Проекта 1910 года» исследователь Н.В. Касьянов напротив отзывался следующим образом:

«Развитие технологий строительства укреплений и систем их осады и штурма в начале XX в. породило более конструктивные и освобожденные от излишней декоративности формы. <…> Для военного архитектора масштабность возводимых сооружений служила средством профессионального ответа на социальный заказ. Для укреплений 1910 г. уже более характерны работы с крупными и брутальными архитектурными объемами и массами, объемно-пространственные решения также существенно отличаются от более ранних проектов».

Кроме того, применение при строительстве передовой технологии монолитного бетонирования давало военным зодчим новые пластические возможности формообразования (так появлялись плавные очертания криволинейных поверхностей и закругленные ребра, углы и тяжеловесные геометризованные объемы).

Помимо прочего, характерной чертой оборонительных сооружений, строившихся во Владивостоке по «Проекту 1910 года», являлось и то, что их форма была спроектирована с учетом и в соответствии с особенностями естественного рельефа островных и прибрежных сопок. Причем огневые сооружения рассредотачивали на большой площади с учетом характера рельефа так, чтобы максимально затруднить пристрелку артиллерии потенциального противника.

Весной 1910 г. во Владивостокскую крепость прибыл военный министр В.А. Сухомлинов. По прибытию, министру незамедлительно пришлось решать многочисленные вопросы, связанные с существованием и жизнеобеспечением крепости: от ее фортификационного оснащения до казарменного строительства. В ходе инспекции стало очевидно, что масштабные планы по кардинальному переустройству и усилению данных укреплений, требуют совершенно новых подходов к общей организации проектирования и строительства оборонительных сооружений.

Ранее, все проекты крепостных сооружений плана 1899 г. отправлялись в столицу для согласования и последующего утверждения императором. Однако в изменившихся реалиях (периода после русско-японской войны 1904-1905 гг.) было определено, что принятие основных решений по строительству крепости должно осуществляться непосредственно на месте человеком, облеченным исключительным доверием высшего руководства. Таким человеком – просьбу о командировании которого В.А. Сухомлинов выразил императору Николаю II лично – стал инженер-генерал Александр Петрович Вернардер (1844-1918).

Оказавшись во Владивостоке, А.П. Вернардер занял место Главного руководителя работ по переустройству «крепости Владивосток». А.П. Вернардер являлся «Особоуполномоченным лицом по усилению Владивостокской крепости» с широчайшими полномочиями. Он имел право утверждать проекты строительных работ без их предварительного предоставления в Санкт-Петербург.

Следует отметить, что инженерные решения для владивостокских фортификационных сооружений 1910-х гг. также базировались на обобщенном опыте военного инженера А.В. фон Шварца, лично участвовавшего еще в 1906 г. в выработке общей концепции развития крепости. А одним из основных руководителей строительства 1910-х гг. стал военный инженер генерал-майор Алексей Петрович Шошин. В 1911 г., после того как А.П. Вернардер отбыл из города, А.П. Шошин был назначен начальником инженеров крепости и Строителем Владивостокских укреплений.

Заметно повлияла на дальнейшее развитие крепости и ревизия сенатора А.А. Глищинского, проводившаяся в Иркутском и Приамурском военном округах в 1910 г. Ревизия уделила Владивостоку большое внимание и, тщательно изучив состояние интендантского и инженерного дела в крепости, нашла его неудовлетворительным. В сочетании с рядом последовавших в данной области новаций, команде А.А. Глищинского удалось резко ускорить наведение порядка во Владивостокской крепости и содействовать последующим успехам в строительстве новой главной линии обороны города и порта.

Следует отметить, что инженерные решения для владивостокских фортификационных сооружений 1910-х гг. также базировались на обобщенном опыте военного инженера А.В. фон Шварца, лично участвовавшего еще в 1906 г. в выработке общей концепции развития крепости. А одним из основных руководителей строительства 1910-х гг. стал военный инженер генерал-майор Алексей Петрович Шошин. В 1911 г., после того как А.П. Вернардер отбыл из города, А.П. Шошин был назначен начальником инженеров крепости и Строителем Владивостокских укреплений.

Заметно повлияла на дальнейшее развитие крепости и ревизия сенатора А.А. Глищинского, проводившаяся в Иркутском и Приамурском военном округах в 1910 г. Ревизия уделила Владивостоку большое внимание и, тщательно изучив состояние интендантского и инженерного дела в крепости, нашла его неудовлетворительным. В сочетании с рядом последовавших в данной области новаций, команде А.А. Глищинского удалось резко ускорить наведение порядка во Владивостокской крепости и содействовать последующим успехам в строительстве новой главной линии обороны города и порта.

По проекту, разработанному коллективом военных инженеров под руководством инженер-генерала А.П. Вернардера, Владивостокская крепость за 1910-1916 гг. была кардинальным образом усилена. В целом по данному проекту на материке были возведены форты № 1 – № 7 и опорные пункты литер А, Е, Ж и З по южному борту долины реки Седанки от Уссурийского до Амурского заливов. Данные форты, устраивавшиеся на сопках, должны были преграждать потенциальному противнику путь к городу и к базе военно-морского флота, расположенной в его бухтах. А на южном и восточном побережьях острова Русский были выстроены форты № 9 – № 12. Это были четыре пехотных форта, которые должны были служить для прикрытия наиболее десантоопасных направлений.

Кроме того, было вновь выстроено или реконструировано около 30 береговых батарей, а также возводились противодесантные береговые капониры и полукапониры. Капониры и полукапониры представляли собой небольшие, тщательно замаскированные со стороны моря убежища для полевых артиллерийских орудий; по состоянию на первую четверть XX в. они являлись наиболее дешевым и в то же время эффективным видом укреплений для борьбы с вражеским десантом. Помимо прочего, строились тоннельные погреба, был поставлен казематированный мясохолодильник на Первой Речке, создан аэродром на Второй Речке. Было проложено свыше 200 км шоссированных дорог и обустроено множество вспомогательных объектов. Был решен и имевший далеко не последнее значение вопрос казарменного размещения более чем 60-тысячного гарнизона крепости.

Кроме того, было вновь выстроено или реконструировано около 30 береговых батарей, а также возводились противодесантные береговые капониры и полукапониры. Капониры и полукапониры представляли собой небольшие, тщательно замаскированные со стороны моря убежища для полевых артиллерийских орудий; по состоянию на первую четверть XX в. они являлись наиболее дешевым и в то же время эффективным видом укреплений для борьбы с вражеским десантом. Помимо прочего, строились тоннельные погреба, был поставлен казематированный мясохолодильник на Первой Речке, создан аэродром на Второй Речке. Было проложено свыше 200 км шоссированных дорог и обустроено множество вспомогательных объектов. Был решен и имевший далеко не последнее значение вопрос казарменного размещения более чем 60-тысячного гарнизона крепости.